圖像來源:施懿珊(2008),矯形,碩論,頁42左、43右

作者/高子衿

一般在視覺藝術中,科學實驗、醫療體系中的語言很少被援引為創作的元件,無論是理性、節制甚至實驗室中帶有有𣲙冷地觀察裸裎軀體的内容,或是使得這此體系得以運作的語法。然而,沉迷於過往技術史、醫療史的施懿珊,蒐藏有大量科學、醫療文件圖像一特別是透過科學家所提出延伸身體能力、但卻末被採用的設計,因為末進入發展演進的直線軌道,反而增添些許因錯位而來的幽默與天真,於是,帶有定格性質的科學語言,與超脫和違背常規的執術語言,便在此形成一個調性上的中和。而這此科學、醫療文件中的圖片,也成為她兩種創作平台不同程度與方式所援引的源頭:在網路介面上,她以說書人的身分,學術性地或是假造性地訴說一個個與此相關的「奇譚」;在藝術創作上,她則衍伸這些偏離社會需求的設計的失效性。

在她所收集的圖片中,多半採用以線條為主的描繪方式,而大多數類似科學奇想或是末能在後來被採用或推廣的技術内容,因為與功能性牴觸,不再具有實用的狀況;在時間之流中,也並非是能連貫到現時的直述句法,而是一個曾經存在之物、與現時之間存在著時間斷層,故而在認知習慣中,往往會想像其應該具備實存物質的外觀形式,與因被創造的那一刻無可回復所伴隨的懷舊情愫。於是在我們腦海中,便會浮現出在昏滅的燈光燭火下,實驗者或是畫匠正在帶有粗糙質感的紙張上,一筆一劃認真記錄的場景;而紙張纖維中則交織著實驗室特有的嗆鼻藥水味道,或是用以驅趕蛀蟲而使用的強烈氣味物質留存。然而實際上,與其收藏之物給予人的形象大為不同的,這些書頁並非成谷如山的堆積存在,而是靜謐地、無法被碰觸的躺在施懿珊冰涼的硬碟當中,船過水無痕,安靜的彷彿什麼事情都末曾發生。

收藏,但不成為把玩之物施懿珊是個重度上癮的資料狂,每天透過RSS而獲得網站更新的資訊流量約在8,000多筆左右,她會一個一個看完,依照自己的喜好存下圖片,並自成一套外人看似無序的分類方法。這些收藏之「物」,從一開始就被掃瞄數位化,而消失了質感,以及致使量感被移位,而後,又被存入以T為計數 (1TByte=1000GByte) 的硬碟當中,成為極易搜尋(靠關鍵字)亦能任意縮減其存有「空間」(藉由壓縮軟體),或是可改造、複製的藏品。而唯一能夠掌握的實存材質,便是由合成、人工材料所製成的硬碟、電腦等周邊器材,也只有透過它們,施懿珊才能「看到」自己的收藏,故而從頭至尾,她的藏品都具有一種擺脫以自然為基礎,趨向無論是在物質製成上或是存有概念上的抽象化表現。

等到一段時間之後,施懿珊會從中擇取圖片,經由在部落格的主題式書寫,做一個比較有系統的整理,或是對自我想法的釐清。而在這個書寫的步驟,是一個與收藏物最為貼近的距離,因為她直接使用圖片,做為其一部分是假造的知識陳述,或是另一部分接近散文文字的相互對照,亦即圖片與文字採取對等的比例,共存於她的網路創作空間當中。而這種組構圖片世界的可能方法和知識原理,也就是施懿珊之所以進行蒐藏這個舉動所企望獲得之目的。也許普遍對於從事創作的人來說,這些圖片命人感到興趣之處在於形象上的異端,而強烈的視覺印象進而也可能會在各自的作品中以模仿或挪用的方式出現,但是對於施懿珊來說,這些取之於觸摸不到實體的來源,經由在腦中的思索運作,以一種不耗損物品的方式進行一連串的劃分和歸屬,故而,若說她在收集物件,不如說是在收集知識,而圖片只是一種描述、流通傳頌知識的方式,也因此,我們才能理解,為何施懿珊對於圖像的遺失並不感到戀眷。

從自我標本化到註定淘汰的未來

在一幅幅涉及人體的發明、改造技術圖片當中,施懿㻚發現展示姿態的怪異感,特別是解剖展示把皮膚剝離、把器官攤開,再擺置有如展示武力的方式。人類在此不再是一個由精神統攝的整體,肉體的各個部份可被零碎的分解和切割處理,變成此一權威平台的展示物質,無論在此發佈什麼訊息,人們都會因為對於醫療科學或是博物館展示科學的潛藏敬畏之意,因而末經求證便已給予信任,施懿珊把此種心理狀態稱為「知識性的武力恐嚇」,並旦在自己的作品中,移植了這個權威空間的陳列方式,做為組構其藝術語言的骨架。

在〔死亡化學〕作品中,施懿珊較為著重在將身體視為標本物的認知概念,畫面中,混合著各種垃圾、糞便和污水的大水溝,五味雜陳,而或臥或趴的人類屍體載浮載沉的從上游漂流而下,因泡水而白腫的身軀,與豬隻、死亡的貓屍沒有太大區別,也像是從書驗室流出來的已無用途廢棄物。在死亡之後,蒼蠅在腐體上進出,微生物也開始吃食人類,身形逐漸改變、消解,像是攤軟在陽光下所進行的生態學(能量、物質流動)實驗。

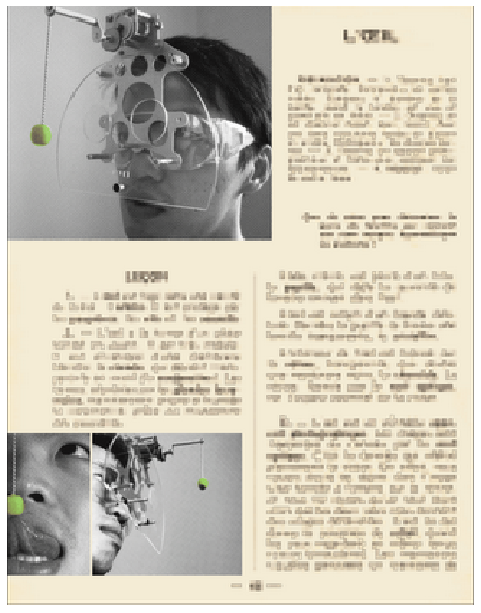

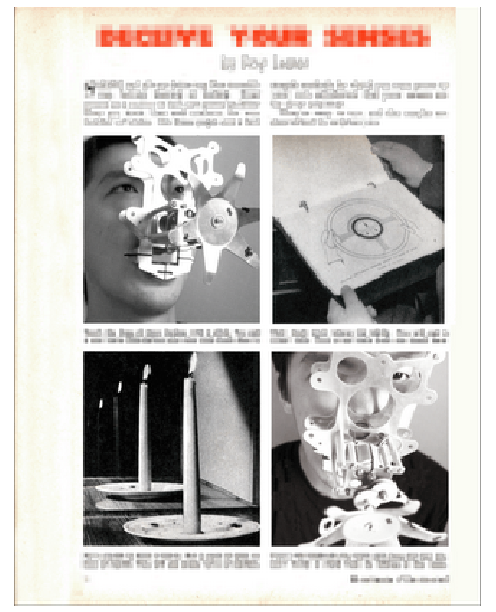

當人的身體可被分解成一塊塊的局部並且被展示出來,本體的缺席也映襯出物質性存在被全面性的強調,於是為了探索身體進展的可能狀態,便能以外掛方式製造替換軀體各部分功能的修正器具,就像在施懿珊蒐藏當中,對於瑞典醫師桑德爾 (Jonas Gustav Wilhelm Zander ,1835~1920)所設計器械的記載,在那個認為調養身體必須透過「放血」的年代,他卻提出以機械化系統糾正身體缺陷的論點,因而,各式複雜化的機械組構,讓有能力購買的富裕階級,以各種誇張和現今難以直接聯想其效能的姿勢,藉由逐步消耗肌肉的能量來進行治療,而這些設備演變到後來,則發展成為健身器材。又或是長期在美國專利局工作的Scott Seegert,其利用工作之便蒐集大量的發明資料,寫就一本擬仿古代工具版畫的書— KIt’s a Guy Thing》,當中,記載如為求有效遮掩禿頭,有人提出在頭上鑽孔,裝上蝶型鉸鏈,好讓髮片能夠緊緊的鎖上,或是為了讓頸部運動,而戴上一個連著鏈錘的頭盔等發明。

無論是因過度勞動(或是不具安全性)所可能衍生的意外,還是直接以肉身所做的荒誕試驗,這些無理性的技術、怪異的形式主義,或是因功能過度特定化,無法回應社會要求的物品,顯現了發明者追求理想造物的天真,以及將複雜機械設計視為是進步和現代性象徵的價值觀。

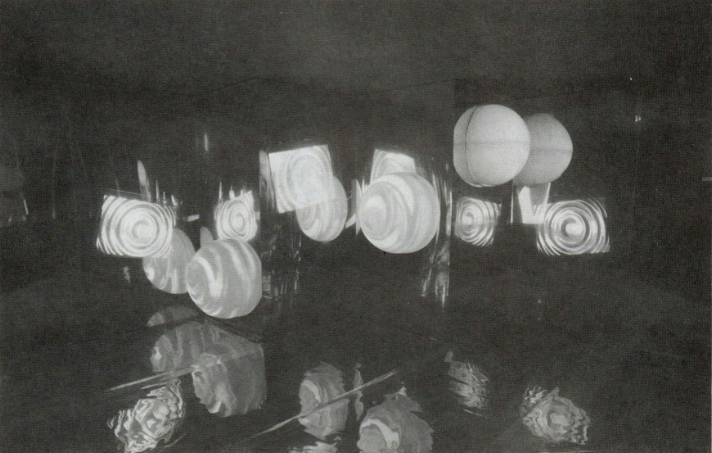

工具和技術的目的在於講求實用,一旦偏離社會進展的方向就會被視為失效,施懿珊的作品〔過期末來史〕和〔超人平台〕便是來自於此種對於生產社會的反推演,並由機具模型的展示,和類科學期刊、文件的展示共同構成。為了變成超人而犧牲雙腿換取更優越的假肢,或是為了前進而戴上附有四根小划水槳的面罩,整起事件能夠實際運作的比例,遠低於因錯位而帶來的幽默感。其中,不同於《It’s a Guy Thing》 書中記載清晰的文字,施懿珊讓自己作品上的文字模糊化至無法閱讀。有如業餘愛好者的奇想,加上辨識失效的文義,使得原為了考證理性的科學成果雙重失效。過期的末來是一種對於未來之美好想像的遺憾,許多發明均末能在後來被採用、被實用性質所淘汰,在線性發展上最終是失敗的,然而施懿珊煞有其事的機具,和有如博物館的空間叙事,則提領出人類欲開拓身體活動領域的小小啓示性火花。

文章出處

高子衿(2010),過期的未來—談施懿珊蒐藏的時序悖反發明及其創作,33.2010.08《藝術認證》。頁60-63。

展出記錄

2008 「位轉自凍」- 班傑明.杜可洛斯與施懿珊雙個展,國立台灣美術館數位方舟,台中

2007 「2007台北美術獎」,台北市立美術館,臺北

參考資料

施懿珊(2007),矯形,國立台北大學科技藝術研究所碩士論文

關鍵雲

施懿珊、《過期未來史》、矯形