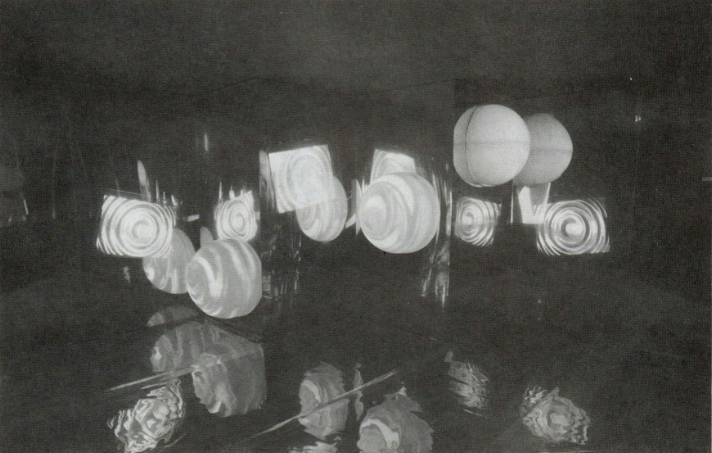

圖片出處:《科光幻影‧詩路漫遊》專輯(2007),頁52。

作者/郭冠英 Gwen Kuan-ying Kuo

林其蔚是堅持倫理思辯的藝術家。

這裡的「林其蔚」是廣義的,所指涉者包含他本人及其日常勞動生產的作品;對藝術乃至外圍生態的「倫理」思索,對歷經時代/價值觀變化的人而言,可遇而不可求。而不論以激進行為、或深沉思考為思辯「倫理」的百變手法,確實屬於「藝術家」的行動策略。

觀看2007年新作《卡夫卡機器》,必須從藝術家創作脈絡和時空背景談起。

90年代的林其蔚,以他和劉行一、陳家強1992年共組之「零與聲音低能兒童解放組纖」(以下簡稱「零與聲」)的活動事蹟知名。他們成軍於解嚴後學生運動風起雲湧、人民自主意識抬頭、社運搭街頭劇場等改革聲浪勃興的時代氛圍中。1990年三月學運眾志威城,而憑純粹熱情赴中正廟「陪」坐的學生卻不難感受到,當年學運核心己開始進行粗糙的權力操盤實習,似乎預示了數年後普遍的意識彤態策略、與之俊既無學運也批判無力的景況。

學運末期看清現實的大學生對政治懷抱的理想轉向人文,而解嚴後歐陸人文思潮、新舊馬克思主義都以解禁之姿湧向知青腦袋。零與聲自主刊物「苦悶報」、同時期還有台大視聽社、濁水溪公社、小葉、柏利等…進出吳中瑋的「甜蜜蜜咖啡館」集會結社、密謀著以身體實踐的前衛行動,與台灣NOISE互搞串聯渗透國際,這些青年就像第一次大戰期間的達達藝術家們「完全不顧歷史的事實和說法⋯以即興、直覺出發,抓取一切,只面對純粹的當下。」1)

這些自認健康的不幸者,當酒神祭瘋狂地在他們四周沸騰時,所謂的健康其實是死氣沉沉,恍如幽靈。一一尼采2)

林其蔚最為人津津樂道的事蹟之一是1996年策劃的「後工業藝術祭」,該活動於板橋酒廠(活動後拆除)進行、並獲得台北縣政府贊助(雖然事後證實此活動近乎無政府主義的藝術實驗)。後工業藝術祭包括聲音、行為藝術、即興劇場等,但他和參與者並不自我定義,而是沉迷於前衛藝術的偶然隨性,在遊戲般忘我的創造/模擬狀態,不經意地進行阿多諾的啟蒙與救贖儀式:身體進行著前衛行動,整場活動有若一種社會參與、具有啟蒙性格的藝術實踐,因自我消逝感產生的遠離現實情境、徹底的自由、進入某種精神烏托邦,達到自我完滿的救贖。而這一群「波西米亞年輕人與現實的脱離是一種經過選擇而決定的行動,而不僅只是向那不可抗拒的現實低頭;尤有甚者,他們對社會的輕蔑是基於一種清晰的意識形態特質。」3)這種去美感和去藝術的動作,為的是引發反威權之自由解放,如叔本華所謂「一個超時間、超空間和超個人之世界」、「一種對塵世利益之棄絕動作」,以達個體的完整自主性。

如林其蔚自陳,有些創作「脱離正常藝術表現之範圍…常為學院人士所憎。」值得提出的是不只學院人士、任何觀累產生「憎厭」的觀看情緒經常以「創作者不知所謂」輕易帶過,未深究林當年所處學運末代知青反叛的一種張力表達(不論作者自覺或不自覺)。這種反叛在學運世代迅速進入體制核心更加隱而不顯,但十多年後的今日必須正視,因為這是學運後世代的政治藝術冷感之心理病癥。至今看來仍力道不減的林早年事績,卻被他在2006年鄭慧華策劃的「疆界」一展中以文件裝置於北美館、以《恐怖騷音之屋的最後鬥爭》作晶之名「清算」殆盡,甚至上網抽賣了。

《恐怖騷音之屋的最後鬥爭》是林與妻子許雅筑的合力創作,雖是自我清算、今日觀之卻成就一場別具意義的「重現」一一眼下的社會氛圍在政治操弄、媒體轟炸中,理想已是形同虛設的辭彙,經歷群眾運動得權者卻忍懼民間創新的革命因子,專業浮名下操作與反操作,虛掩早已盡失的熱血純粹。90年代後政府介入藝術社區媒合、主導閒置空間、主辦大型藝術節…一切國家機器為藝術設想淨盡,但若獨霸了文化的政治正確、壟斷了忠言逆耳的批判針砭、蘄斷了藝術本有的政治思辯動機,則非自訊民主之福。林其蔚及當時青年的「惡搞」潛藏著今日燃燒不出的生猛,更如一面明鏡客觀照出「專業」修辭、懸欠理想的真貌:未曾年輕卻已然老化。

不論是在北美館場地的《恐怖騷音之屋的最後鬥爭》、或在其蔚、雅筑之宅的 《不可思議的恐怖騷音展》,皆以時下視覺藝術最常見的白盒子展覽空間之裝置形式呈現早年事蹟,文件陳列的作品在本身生猛顛覆意涵對照下無言卻勝有聲,突顯了這類老博物館展示儘管古典,更似古墓般死寂沉沉。

藝術的真理在於它有力去衝破己被建制的壟斷,從而界定什麼才是實在的。這種決裂是美學形式的成就,在這種決裂中,虛構的藝術世界呈現為真實的實在。–馬庫色。4)

鬥爭完自己的過去,新作《卡夫卡機器》的意涵得以在虛無中完整呈現。

《卡夫卡機器》(Kafka Machine)是以卡夫卡「流刑地」(In der Strafkolonie)小說所描述的軍用殺人機器作為激勵林創作發想的源頭,其原型也始於零與聲成員1993年開始的共同興趣:不尋常聲響對人體五臟肺腑的共振研究。如1993-94年《孟姜女/耶利哥計畫》援引中外弱勢者用「聲音」推毀象徵帝國體制的城牆,1995年於後工業藝術祭造成現場暴戾之氣的《0-99行動》超聲實驗,1997年將特製圖象置入實驗影片中,令觀眾不自覺接受奇妙訊息《閥下知覺實驗》,2001年引起觀眾自體眼球振顫的 《淫慾騷音機器》…簡言之,《卡夫卡機器》是如刑具一般的「聲音武器」。

觀察《卡夫卡機器》的創作過程,實在無法忽略其鉅細靡遺的數據文字。為了讓人體各部位因不同波頻「干擾互動」,林提出90年代零與聲的實驗數據(震顫眼球、胸肺、小腿、中耳…等不同音頻赫茲數)、加入八位受試者、找了運動及醫學教授、醫學工程研究所實驗室合作,將聲響與人體實驗過程作極端詳盡之記錄。若把創作理念置放一邊,這長達數頁細密冗長的數據,不折不扣是聲學/醫學實驗報告。

「這與『藝術』何干?」這個問題20 世紀達達的杜象就開始面對,杜象這位藝術虛無主義者「非常講究作品造型的數學『精確度』,整個複雜的計算是作品的意義所在…杜象計算每一個細部,好像在造飛機或太空船一樣。」5)他認真到近乎瘋狂地分不清自己是藝術家、工程師還是勞動者,完成之作也被當時的衛道之士質疑:「這與『藝術』何干?」

今日,藝術不再為特權階級服務,這是人盡皆知的大道理。而學運末期青年(台灣首度公開受左派思潮洗禮的一群)所關心的「藝術必須為最廣大的勞動階層發言」(傳統馬克思派)也逐漸被「藝術不為任何階層發言,其形式本身就是美學,為藝術理想發出真誠之聲」(馬庫色等修正馬克思派)這種就藝論藝之純粹思辨取代時,回來看林其蔚的創作軌跡:從早年與友人的藝術實踐(包括行動、活動)與勞動實踐並行,到1997年涉足電腦音樂聲音裝置、2000年赴法Le Fresnoy工作室學習電子藝術,蜕變為今天熟稔國家藝文機制的語彙、白盒子展覽/消費模式⋯你可以說他從噪音激進主義進入聲音藝術探索。或者,林其蔚變了?

表面上的他變了。但若跨十年近距離審視,林其蔚正在以體制語言和自我堅持進行倫理的思辯、持續創作/生活革命。就像他和妻子把過去作為文件、甚至在家裏弔祭般的用白盒子方式展出——卻復活了當年力道、激發觀者的討論6);就像他作 《卡夫卡機器》仔細援引古今中外典故和專業數據資料,不下於一位醫學生的勤勤懇懇—實踐的卻是魔音穿腦殺人於無形的機器。

林其蔚沒變,持續思辯著倫理問題;但他成熟了,乃至新左、舊左、假左、或不曾左過的人都可以在他作品中找到空間。

註腳

1)維爾那•哈夫特曼( Werner Haftmann )文,《達達:藝術和反藝術》後記,吳瑪俐譯,p.226。

2)陳瑞文,<十九世紀末的一個美學事件>,《美學革命與當代徵候評述》,民國91年,台北市立美術館出版,p.59。

3)賈克 •楊(Jack Young ),<嬉皮式解答>(The Hippie Solution ),《政治與異端》 (Politics and Deviance ),188頁。

4) 馬庫色(Herbert Marcuse),《美學的面向》 (The Aesthetic Dimenson),陳昭英譯,,民國76年,南方出版社出版,0.73。

5)漢斯•利希特 (Hans Richter),《達達:藝術和反藝術》,吳瑪俐譯,p.115。

6)茲列舉討論此作的部分網站/ 部落格:NoReen: 錯過的林其蔚時代 ( http://paresepe.spaces.live.com/……/cns…… )

jeph:音謀筆記 (jephbluecircus.net/archives/event/roughhausen_ jef.php):彼岸聲音 (shengjiao.blogspot.com/2006_08_06_shengjiao_archive.ntml )等

文章出處

郭冠英 Gwen Kuan-ying Kuo(2007),存在與虛無的藝術革命一觀《卡夫卡機器》及其作者,《科光幻影‧詩路漫遊:第二屆國家文化藝術基金會「科技藝術創作發表專案」》,台北:財團法人國家文化藝術基金會,頁50-53。

展出記錄

2007 「科光幻影‧詩路漫遊」科技藝術展,臺中國立臺灣美術館、高雄市立美術館、臺北關渡美術館巡迴

延伸閱讀

關鍵雲

林其蔚、《卡夫卡機器》、噪音、有聲行為藝術