作者/秦雅君

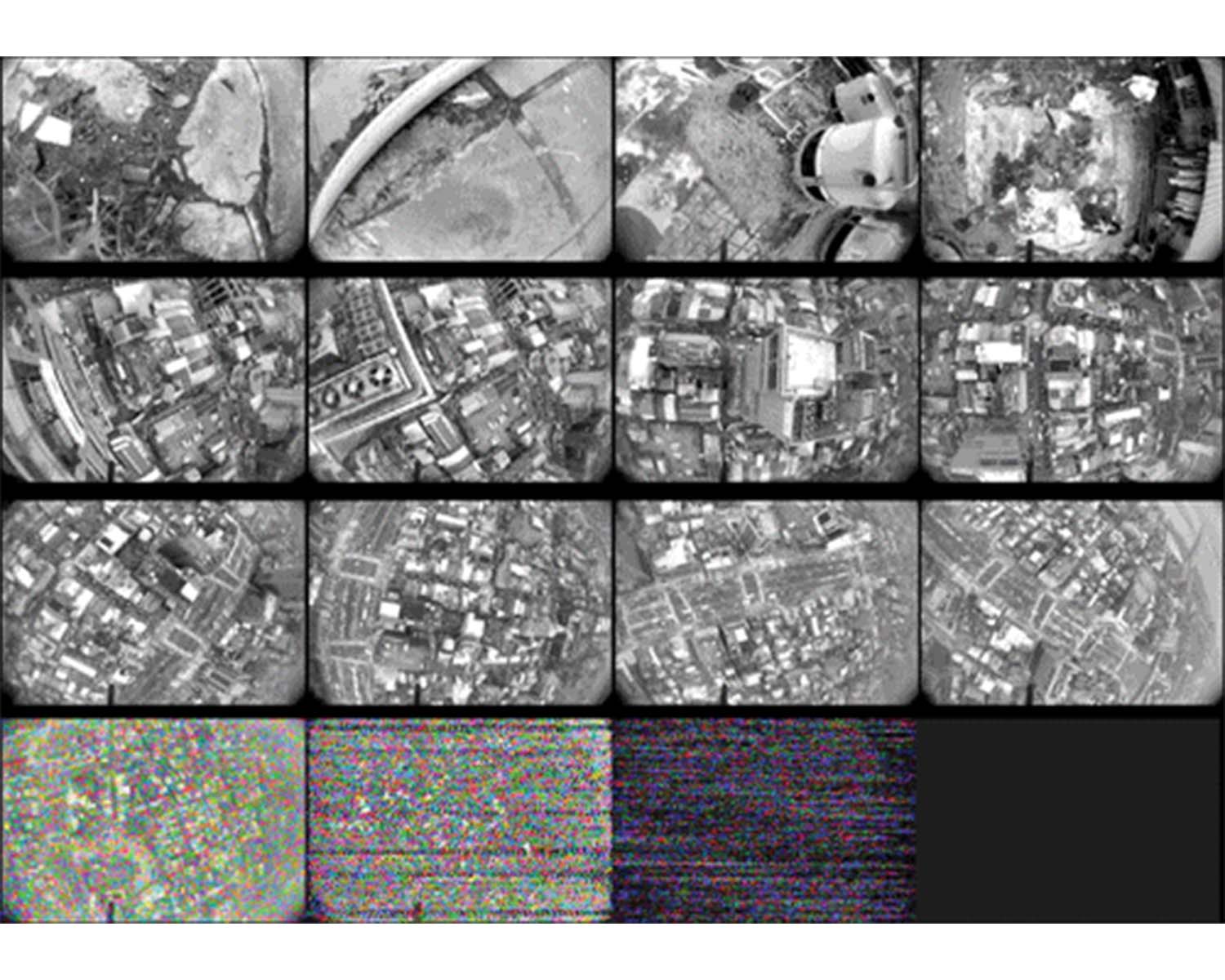

在《入侵北美館》之後,郭奕臣於2005年完成《失訊》一作,其在當時位於西門町租屋處頂樓,施放一個附著於氦氣氣球上的無線錄影監視器,並將監視器所接收到的畫面同步收錄於DV中。影片之初簡短記錄了藝術家帶著這組裝置前往施放地點的過程,透過魚眼鏡頭拍攝的成像,有一種立體球面的樣態,對應影片的主要內容即是氣球脫離地表後監視器俯瞰(地球)的紀錄,這個特殊的影像型態透露出一絲影射的趣味。當裝置還掌握在創作者手中時,由於拍攝的對象過於接近,局部的物體、黑白的畫面加上影像邊緣的扭曲,令人無法掌握其內容,待氣球升空之後拉開了距離,這才能逐漸辨識出施放地點的場景,以至範圍陸續擴大的城市一隅。

斷了線的氣球,不再受到任何人為的控制,但依然受到外在環境的影響,從影像的變化或可臆測其受到氣流的干擾而產生晃動或旋轉,在其緩慢上升的過程中,視野越來越廣闊,但同時也越來越模糊,到了接近收訊極限的時候,開始出現如翳膜般細碎而跳動的畫格,之後即是正常影像與斷訊畫面之間的數度拉鋸,斷訊時間越來越長,訊號也開始間歇性地消失,直到全黑的畫面終於成為永恆……

錄影監視器,這個在我們的生活裡已出現的越來越頻繁的電子器材,通常被用來「監視」某些特定的場域,囿於無法同時現身於不同空間的限制,其主要目的在於滿足我們企圖掌握所有關注對象的渴望,而不在於完美再現任何值得紀錄的畫面,因此通常也不具備高規格的畫質或解析度。作為將在場的不可能轉換為可能的一種工具,當可以明顯感知其是在脫出人為控制下,進行對於我們生活世界的觀視時,其所傳回影像的粗糙質感,以及不時出現斷訊危機的現象,共同營造出一種異常的氣氛,那個不同於我們一般所見(或想像中所見)的視覺內容,是屬於誰的視線?

在那些並不清晰的城市影像中,最明確的就是大大小小高高低低的建築物,無從察覺人跡,但街道上川流的車輛顯示出生命活動,而不斷晃動且逐漸遠離的視線,以及頻率漸增的斷訊現象,透露出對於持續控制觀視的執意與無能為力,直到再大的努力也無法戰勝那巨大的限制之後,只得以落入無邊際的黑暗以為終結。

對於郭奕臣而言,這件作品也關係於他經常述及的情感經驗,當情感主要是藉由訊息的傳遞以確認其存在,那麼當訊息完全消失之後,我們何以為據去辨識那些情感或與其相連的主體?這件作品很容易令人聯想到死亡,一種我們無從獲悉與傳述的經驗,而只能賦以無盡的想像:我們會對生活經驗裡的一切充滿不捨,頻頻回顧?我們想要全心的凝視,但已不再具有可以控制的身體與感官?當人與世界之間的所有關連性都建立在所謂的訊息之上時,訊息的消失,就意味著死亡的降臨?

然而黑暗裡面果真是空無一物?如果意識到眼前的影像來自某個不可能親歷的體驗,一如透過監視器所呈現的畫面終究無法真正取代真實的在場,我們亦永遠無從判斷我們眼中的一片黑暗究竟可能包含了什麼內容,不可能依然還是不可能,在這個徒勞的過程裡最真實的是我們企圖穿越不可能的強烈渴望。

在完成《失訊》之後,郭奕臣於2006年又製作了一個《失訊(夜晚版)》,形式大體與之前相同,只是施放裝置的時間改在夜間,地點則選在忠孝東路與敦化南北路的十字路口,同時採用了一個訊號更強的無線錄影監視器,因此相較於日間版7分30秒的長度,夜間版長達36分35秒。以鬧區夜景作為對象,大量的車流與明亮的燈火反映出城市的活力,而各種光源勾勒著簡約的城市形象,再加上紀錄時間的延長,使得影像帶有一種舒緩而靜謐的氛圍,雖然最終仍不免歸於「失訊」的宿命,卻不若日間版的倉促與荒涼。

在2007年的大型個展中,郭奕臣讓《失訊》與《失訊(夜晚版)》重返拍攝的現場,分別安排在西門町與東區的大型廣告電視螢幕上播放,前者在週一至週五下午五點,後者在週六與週日晚間七點,分別播放一次。對於藝術性展出的操作來說,要在這類商業媒介上發表不是件容易的事,相關費用的高昂是第一道門檻,即便對此已有所準備,郭奕臣依然在實踐過程中遭受阻礙,因為業者考量影片的內容可能會讓觀眾誤以為電視牆故障而有所遲疑,不過在一連串的努力之後,其設想終於順利實現。展覽開幕當天,藉由現場活動的設計,不少路人參與了影片的首播,進而獲悉藝術家的計畫,然而在此之後,夾存於各類商業廣告中的兩支影片,是否真能被注意或被(完整)閱讀,就不是藝術家所可以控制的了,此時,業者之前的擔憂或許反而是一個機會,正因為作品內容明顯有別於一般商業訴求,或正吻合了廣告力圖求異的邏輯。

這個重返的行動具備雙重的意涵,首先,讓作品能最大程度的被看見,通常也是創作者的期待,特意挑選了人群匯聚的鬧市並運用訴諸大眾的廣告媒體,也意味著藝術家渴望溝通的對象不僅止於藝術的觀眾;其次,當影片的內容正是某些人所居住或經驗過的城市空間,當其令重回同一個空間並試圖遭遇其中的個體,這個行動本身即為作品衍生了新的意義脈絡。

郭奕臣自己提到,其創作通常並無縝密的預先計畫,多半源自於強烈的情感衝動或直覺,因此,當某一個突然冒現的靈感最終得以落實時,他也常有「原來這個作品是長這樣」的些許陌生感,換言之,正因為傾向快速回應內在的衝動與直覺,作品的實踐可能還先於作者清楚的意識,藝術家遂也成為作品的首位讀者。或許也是基於此種創作傾向,使得郭奕臣的作品總是留存多重詮釋的空間,以及進行再生產的豐富可能,而在這個面向上尤以《入侵北美館》與《失訊》兩件作品特別顯著。

由於在藝術作品的呈現上,涵納了大量視覺甚至其他感官體驗的材料,因此也廣泛地涉及各種符號的應用與創造,換言之,創作者所要掌握的對象涉及多重領域,例如一個出現在室內的巨大機影與聲音,或是持續出現斷訊現象的城市影像,將可能引發觀眾哪些感受或想像?於此,當作者一方的原初意圖已不再重要時,作品本身是否經得起不同讀者閱讀脈絡的消耗,便成為作品成功與否的關鍵,而這也正是創作者的「技術」所在。

摘引文章出處

秦雅君(2009),作者的未完成—從郭奕臣的《入侵北美館》與《失訊》談起,2009.08《現代美術》,頁48-57。

展出記錄

2007 「 郭奕臣個展-突變Mutation」,新苑藝術,台北,臺灣

參考資料

延伸閱讀

https://blog.xuite.net/chinyachun/blog/26672194

http://www.itpark.com.tw/artist/critical_data/505/644/335

延伸閱讀

郭奕臣、《失訊》、《失訊(夜晚版)》、戶外大型視頻創作