作者/林淑芬

取材

宋代書法「尚意」,即強調個人的情感、情緒表現。作品《行氣》取材自國立故宮博物院典藏的宋代蘇軾《寒食帖》、黃庭堅《花氣薰人帖》、米芾《丹陽帖》、宋徽宗《詩帖》,內容敘述日常生活的所感、所思,將當下的心理狀態透過書寫記錄–真情流露轉換以線條呈現。

觀宋人的書法,能感受到書家運筆時的呼吸與速度,作品中常見「信手拈來」的運筆表現,時而快速、時而舒緩的線質,不拘泥字組結構與行距是否井然有序,瀟灑、自由的抒情表現正是宋人的書法特色。

構思

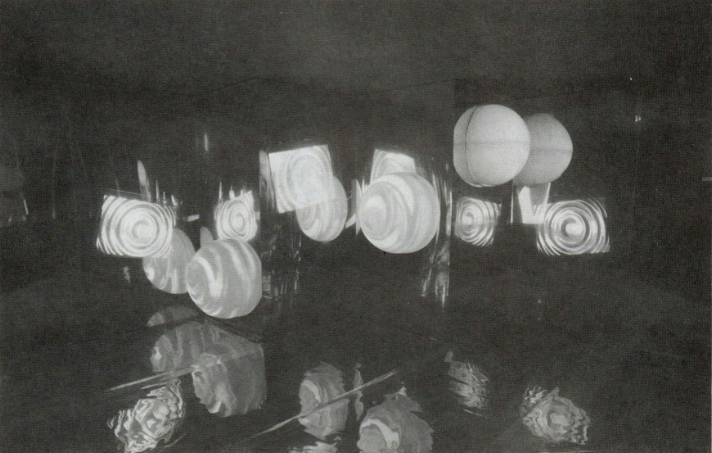

《行氣》作品的構思藝術家吳淑敏(前工業科技研究院創意中心創意總監)說:「工研院創意中心團隊發想本作品的初衷,便是希望透過尖端科技的運用,表現『氣』在華人文化中的不同層次與內涵。將『氣』的觀念從宇宙觀、醫學,延伸至藝術上新的賞析觀點。」其中的「氣」,是貫穿整件作品最重要的元素,書法家書寫時的運氣(呼吸、情緒)成為作品中虛實縱橫;觀賞者的氣(呼吸的深淺、急促、舒緩),透過科技技術的捕捉,轉化成書法中墨色的濃淡、字體浮現的緩急快慢,使觀眾與宋代書家有了微妙的連結。

科技技術

《行氣》作品所使用的科技—「超寬頻(Ultra Wide Band,簡稱UWB)非接觸感測器」技術,它能感測人體呼吸時胸腔細微的起伏狀態。這項技術由「工研院量測中心與俄羅斯莫斯科航太技術大學(MAI)共同合作並開發成功。UWB最大的創新點是不需接觸檢測者,只要在適當距離內(約1公尺),監測系統即可以低功率脈衝電波量測檢測者的生理訊息(包括呼吸與心跳次數)。因檢測者不需穿戴或黏貼量測裝置,所以過程中不會產生任何不便與不適感,對於嬰幼兒、銀髮族及遠距照護之病情診斷特別有幫助。」1

參與者的介入

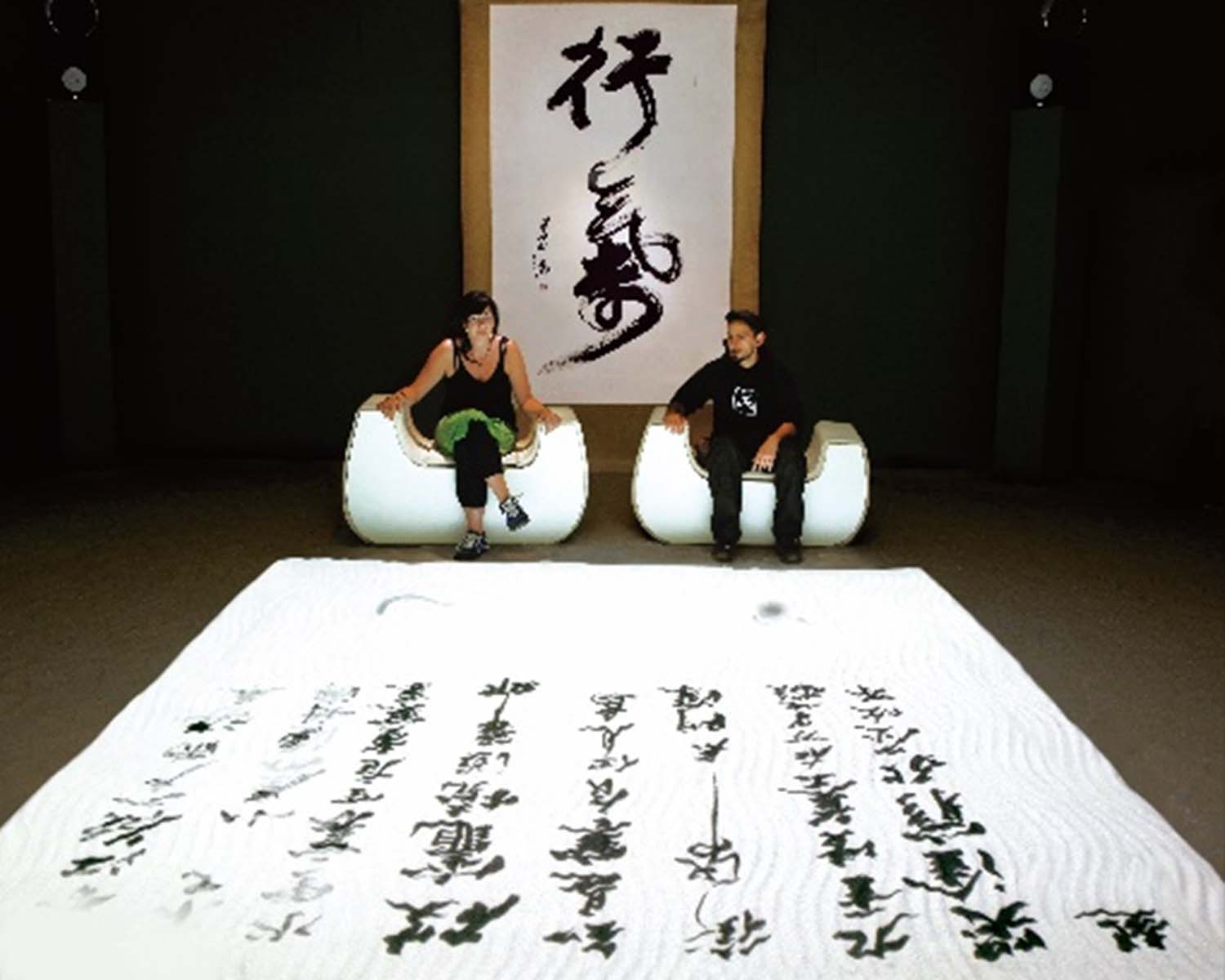

《行氣》是需要兩個人合作才能完成書法名帖的寫作。參與者各自坐在椅子上,「超寬頻非接觸感測器」分別偵測兩位參與者的呼吸—速度與深淺;被偵測到呼吸速度的參與者,可以控制書寫的快慢,而被偵測到呼吸深淺的參與者,則能控制墨色的濃淡,藉由兩人的合作才能順利完成。

藝術家吳淑敏說,《行氣》需要參與者做到三件事情,一是「自然的呼吸」,二是「控制呼吸」,三就是「讓名帖重現」。2參與者可以刻意控制呼吸頻率,使得書帖呈現接近原來的樣子,體驗宋代書家個人「當時」的書寫—類似「臨摹」方式;參與者也可以嘗試用自己的「換氣」方式,改變原本書帖的墨色深淺以及書寫的快慢,提供了觀眾用自己「當下」的詮釋方式讓名帖重現,體悟天人合一的哲學思想。

註腳

1 取自:COMPOTECH ASIA文章:UWB技術應用-工研院創新作品「行氣」驚驗奧地利電子

藝術節。網址:http://compotech.com.tw/a/ji_fen_/_ziji_/__ji_0/2007/0907/4162.html

(瀏覽日期2022.11.19)

2 筆者於2022年11月21日中午致電吳淑敏老師訪談約15~20分鐘,引文摘自該次訪談內容。

創作及製作團隊

吳淑敏、工研院創意中心、工研院量測技術發展中心

合作單位:故宮博物院

參考資料

http://compotech.com.tw/a/ji_fen_/_ziji_/__ji_0/2007/0907/4162.html (瀏覽日期2022.11.19)

https://pansci.asia/archives/78090 (瀏覽日期2022.11.23)

關鍵雲

工研院創意中心、《行氣》、吳淑敏、超寬頻(UWB)非接觸感測器技術、多媒體互動裝置、故宮博物院