袁廣鳴vs.陳志建 藝術家,頁314-318

取自:

取自:

兩位對話者,袁廣鳴,1980年代台灣最早嘗試錄像藝術創作者之,1993 年赴德學習進修,歸國在台北藝術大學科技藝術研究所任教,成爲媒體藝術重要知識生產者。陳志建,2006年尚在北藝大科技藝術研究所就讀。在台北當代藝術館的「慢」(slowtech)一展中,展出〈換日線〉,備受矚目。

兩者拍攝場景與藝術語彙引起的聯想,對話因此開始。

80年代科技藝術環境及其廿年以後•••

袁廣鳴:80年代别說媒體藝術,就連最古典的錄像藝術都沒有環境學習。再者當畤是類此環境���像現在一台電腦就能做出好萊塢的效果。創作者必須在有限工具下進行發想,進而對作品內容進行長時間專注,進行限制下的創造。而現在的工具技術幾乎是想到的都能做到,創作者必須傾注大量時間與精神熟悉軟體,有時會因爲技術的克服而在藝術上失焦。但相對的,技術上卻已經發展到無限制的狀態,很有可能百分之九十九的時間在克服技術問題,而百分之一的時間在思考藝術。不過有了強大的工具與技術之後我們是無法往回走的,必須向前不斷地克服。相對的,在80年代根本沒有技術問���可言,所能思考的就是藝術的內容。所以當時的作品都是觀念藝術或是表演藝術的傾向,將攝影機當鏡像或觀眾進行記錄。

陳志建:確實,科技藝術對我來說需要花費大量的時間進行工具的學習。但相對的,這項工具很重要,能創造的可能性很高。現在有學院提供大量的訓練,例如我在科藝所接受的訓練基礎很廣,在各種技術間又能選擇自己偏好的部分發展。此外,同儕間相互觀摩學習對我而言很重要,不論在技術或觀念上都能有大量的交流或回饋,這樣的環境自然激盪之下作品會較完整。

科技藝術的學院教育與生態

袁廣鳴:媒體藝術的美學語言還末竟成熟,目前很急迫的是美學語言必須被落實。但是,很多現象卻讓我們失去了焦距,就像這幾年媒體藝術或科技藝術大展與相關補助突然—窩蜂地出現,我認爲這有點腦充血的現象。國際大展上科技藝術成為酒席中不可或缺的一道可口拼盤,成爲必備保障名額。但,知識生產者如策展人或評論家,對這個媒材又有誤判,如此來他們又導引觀眾何謂科技藝術的概念,我認爲這樣的現象很危險。

至於在教學方面我認爲首要的是,對工具或技術有所反思或懷疑。把科技當作工具(Media as a tool)或把它視為一種美學語言,兩者態度全然不同。80年代很多藝術家使用電視或錄像,但目的都在記錄創作者的觀念或行爲。現在的媒體藝術必須將工具技術視作一個問題,也必須以懷疑的態度去擴展這媒材語言的可能性。年輕一代的媒體藝術創作者很清楚媒體藝術發展的脈絡與它的侷限,甚至末被探索的領域,所以陳志建的 〈換日線〉就以環形的未來電影與非線性跳躍播放邏輯呈現。我認爲這是台灣媒體藝術脈絡下很重要的作品,因爲他對技術或美學問題都有相當成熟的思考,這是讓我很驚訝的。這也是所謂新一代創作者的優勢,他們能很精確進行技術的操作,這在過去可能是需要一組團隊才能達到的目標。

另外,台灣的媒體藝術學院教育好像有此走偏了,會把理論框架成爲前提。但我們很清楚自己是創作者,希望由作品來說話。現在的情況變成是,當創作者可以爲自己的作品進行長篇大論,但觀眾反而感受不到。這個時候我會懷疑創作的動機?乾脆就用論文代替作品即可。時常,作品最原始感動的力量卻消失了。

當然,學院訓練下理論的理解也不能丟棄,但別忘了很多優秀的作品卻使人失語,碰觸到了語言文字無法轉譯的部分,而以作品實踐轉譯,但這樣實踐的能力必須精確,因此又回到技術層面的問題。

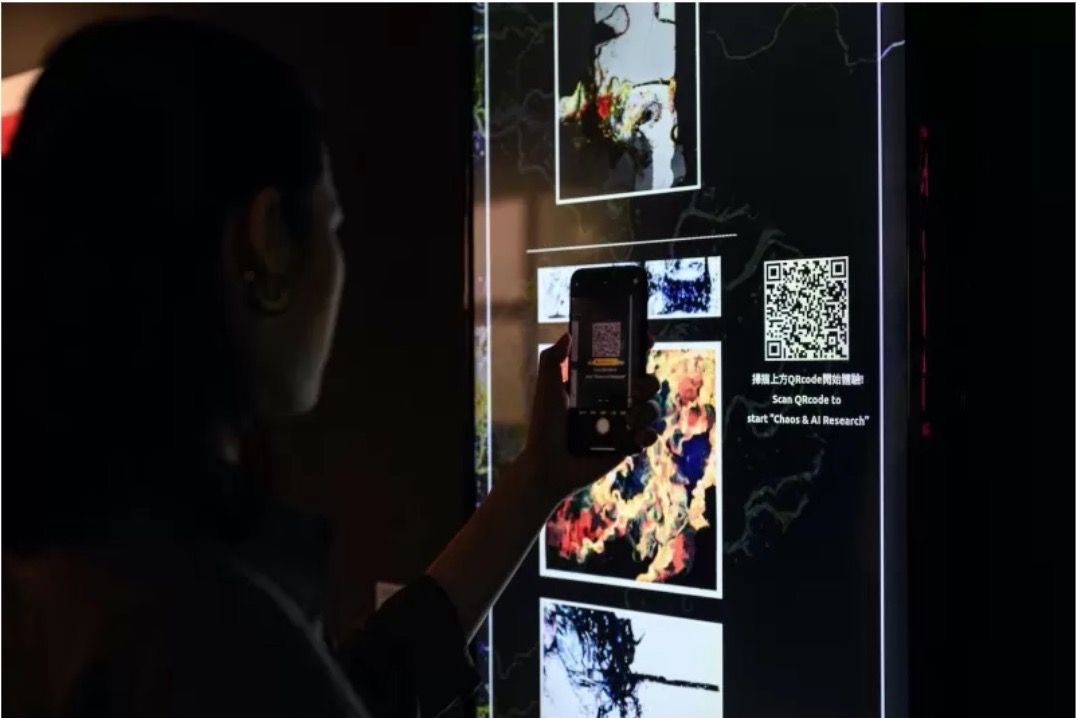

陳志建:在進入科藝所就讀以後簡直就是不斷地被矗炸(笑)。後來體認到這個領域非常的廣,又不斷的前進擴張產生新的表現,其實會害怕這種學不完的感覺,所以我必須時常回頭整理沉澱。雖然以往我的作品有互動技術,但這不是我最強調的部分。我希望觀眾可以全然的在那個環境裡,進行參與全然的體驗。但不是爲了互動而互動,而是希望觀眾能全然在其中的考量而作的技術,甚至會想過在〈換日線〉裡放棄互動的部分。

何謂對媒體藝術的誤判

袁廣鳴:對於科技藝術的評論書寫我總是會捏一把冷汗,喜的是有人關注,憂的是誣論者經常逆轉或忽略創作者對科技藝術最關鍵的想法。藤幡正樹 (Fujihata)他認爲科技藝術不能從傳統美術史的方法來看,雖然這個觀點我不盡認同,但媒體藝術勢必要有新的美學語言進行詮釋,勢必要有新的評論訓練。

陳志建:回應你說的媒材反思,面對特定媒材我會試圖跳脫媒材的慣性,畢竟一種媒材經長期的使用後,會有固定的使用語言出現,進而思考模式也隨之被匡限。至於目前媒體藝術的許論與創作質踐有很大的距離,我認為主因在於評論者對此媒材的不熟悉。但,媒材的思考對媒體藝術創作者是很重要的,甚至只有特定媒材才能將創作者帶人他要的狀態。

袁廣鳴:沒錯!舉例來說,比爾•維歐拉(Biliola)的《溶合》如果我說錄像是一秒29.97格,但這件作品是以高速攝影每秒 250 格來拍攝,再用每秒15 格播放,所以看起來會很緩慢。如果評論者不能理解這媒材基本運作方式,他怎能理解其中關鍵的原理?

西門町偏好

袁廣鳴:對我來說,西門町是個很奇怪的地方,從名稱或建築可見被日本殖民的痕跡,而現在又是很現代很混雜的狀態,這樣的場域會突顯很獨特的氛圍。再者,這個地方的活動力很強,晚上也像白天一樣熱鬧,以及他的空間感很特別又像被包覆的圍牆,這總總因素會很吸引藝術家。

陳志建:我認爲效果是第一個考量。因爲西門町白天或晚上都很有細節能很複雜的表現,以時間議題來說,如果找個伸手不見五指的地方拍攝,或許就沒有明顯的軌跡讓人意識到時間的流動。西門町這樣的場域,能對作品進行最完整的說明。再者,也回應你說的新舊交替的時間感,西門町能引起觀眾很大的共鳴,因爲它幾乎是大家共同記憶中的一部分,所以我認爲這個場域能引起的迥響是最大的。至於有沒有受到《城市失格》的影響,其實一開始我完全沒意識到這個問題,直到展出後受到很多人的詢問,但我認爲兩者是完全不同的作品。

袁廣鳴:我覺得這個是最表象的聯想。但是,相對地,我不清楚如果當初若沒做《城市失格》,後來的人創作者會不會選擇西門町來拍攝?如果這樣反問會很有趣。會不會是當初作品的強大印象造成鼓勵或影響,這眞的是無解。

〈換日線〉與〈城市失格〉中時間的概念

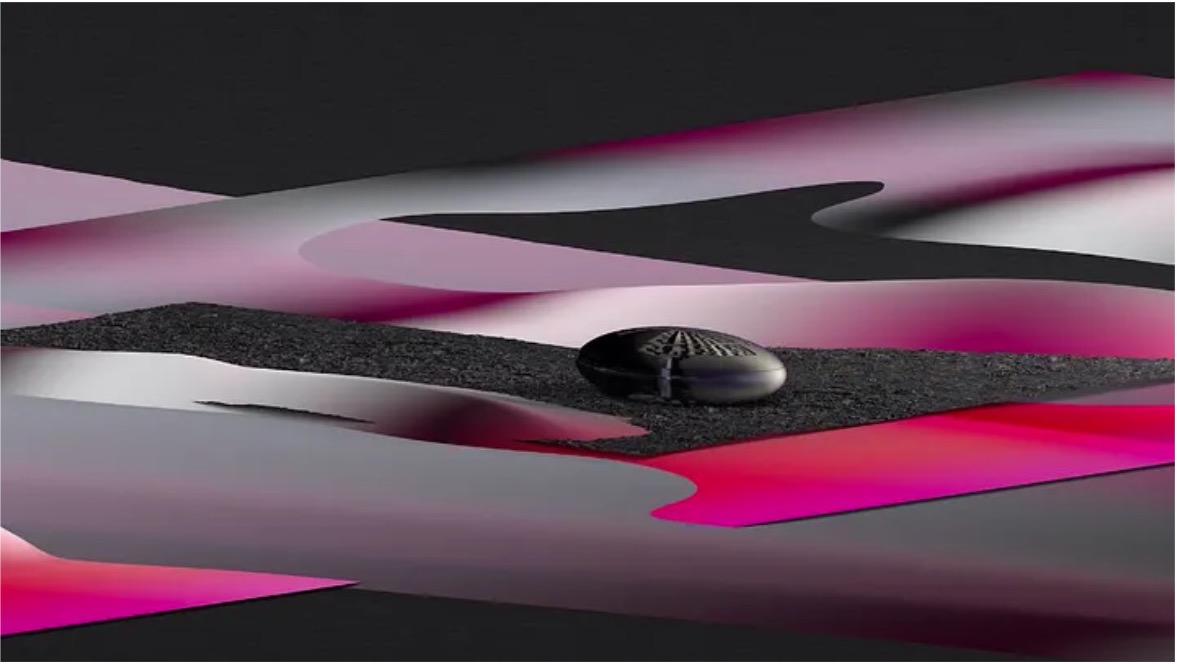

陳志建:其實,〈換日線〉創作出,發點不在探討時間,本來概念是想拍攝環場電影。於是開始用攝影機環拍場景,而錄像作品的拍攝和影片剪輯又跟「時間」產生環環相扣的關係。慢慢地,時間這個議題漸漸浮現,因爲它是整個技術或是影像運作最關鍵的交集點,後來便想用一天的循環去談這件作品,因此,我希望一天的時間可以呈現在環場中。而整件作品又有兩個邏輯在運作,一個是剪接邏輯,二是播放邏輯,大家對播放邏輯的部分會產生很大的疑問。整個作品的呈現是,環景一圈費時十二秒,每一條固定場景影像間的間隔爲十二秒(並持續構成24小時),而整個環景被 360 條錄像影像構成。而互動方面分兩種,一是黑夜白晝會隨觀者轉動而移動,二是城市轉動。但我希望觀者能專心的看著時間的變化與細節,甚至讓整個過程自然發生並完整。

袁廣鳴:〈城市失格〉是靜態的影像,若攝影是瞬間時間的擷取,我的作品就是三百個瞬間被壓縮在一個平面上。〈換日線〉有趣的地方是,非線性的歷時共地播放方式,可以在同一時間看見黑夜與白書共存。毫無疑問的,錄像藝術是一種 Time Base Art,這件作品對時間的詮釋確實巳爲錄像藝術帶來很不同的景象。

科技藝術的迷思

袁廣鳴:對技術的逆向思考,直是我在思考的問題。這有點像是跳探戈的狀態,一前一後不斷的來回,有時必須深人技術有時又必須放掉,來回之間才能釋放出新的思考。在做〈城市失格〉時我就是以這樣的思想開始。很多人在使用數位修相,我看到了對數位技術或數位攝影的很多誤解,他們把這個技術工具看得太簡單了,我認爲這個技術是遠遠超過這此人能想像的。

陳志建:很多人認爲所謂的科技藝術一定要有互動,甚至爲了互動而互動。變成本末倒置的現象爲了符合技術而進行作品的構想。

袁廣鳴:我覺得這不是很大的問題。最大的問題在很多的互動是偽互動,只不過是一系列的選單,如此一來觀眾也容易厭倦,他們會問只有這幾個選單嗎?好的互動作品應該是藉由程式會不斷的運轉、生成像生命一樣,甚至有人工智慧的意味存在,這樣選單式的互動作品其實又是一種誤解。這問題的來源又回到了教育,不清楚媒體藝術脈絡發展便一直重複一樣的問題。這就是爲什麼他們(科藝所學生)得被轟炸的原因,因爲不得不。

陳志建:是,至少能分辦⋯⋯

袁廣鳴:對,辨眞偽。