摘錄自:簡伯勳(2010),「非常姿態」策展介述,Σ2010數位方舟—數位藝術推展計畫航程年鑑,頁19。台中:台灣美術館

https://event.culture.tw/NTMOFA/portal/Registration/C0103MAction?actId=52764

姿態,一般通俗性的解釋為物體呈現的樣態,人而言,指的即是一種身體性狀態的展現。很明顯的,姿態是以視覺感官活動的形構過程為出發,不論是生物或是非生物,他總是有著關於物體或身體性的描述,然而,姿態的呈現,除了對於表層狀態的觀察外,卻不僅於如此,從美學的角度來看,姿態還是對於一種精神意志狀態的評斷。

在東方的傳統活動中,姿態往往呈現出不只是外在所表現的動感或樣貌,以書法來說,便是強調以個體意志與環境格局的總體呈現,在「天人相應」與「克己修身」的思想中,追求和諧的美感。而茶道,則緊扣每一個動作的環節,使其體現出風雅的品味與絕妙的味覺層次,從動作、手法甚至連每個物都被納入其中。此,姿態意旨並不在於單純的表層活動,而是活動背後所強調的精神性表現。

對於當前的媒體化時代而言,身體性的存在,乎是一種消極的宣示表態,實際上,在身體介面中,身體被認為是經由量化資訊的集合,是要透過不同介面之間的轉換,才得顯現。如此一來,數位的身體性,並非只呈現於感官的表面,而是透過媒介轉換而成就其樣態。換句話說,在這樣的轉換過程中,並不固著於一種狀態,某種程度而言,也穿透出近似於「姿態」詞義所隱含精神上的多重性質,然而,又變化出「姿態」所未及的情境。

「非常姿態」將透過5位年輕數位體藝術家,介入多重的姿態呈現,引導出當代藝術中媒體化的不同觀看角度,同時也帶出新的媒體精神性。

(展期:2010.03.13-06.13)

關鍵雲:數位藝術方舟、非常姿態、林厚成、羅禾淋、謝若琳、許家維、陶美羽

摘錄自:簡伯勳(2010),「非常姿態」策展介述,Σ2010數位方舟—數位藝術推展計畫航程年鑑,頁41。台中:台灣美術館

https://www.digiarts.org.tw/DigiArts/NewsPage/88457218799438/88457218799431

我們如何感受自我主體的存在?感受到存在,是由於感受到肉身的觸覺,而當我們論及身體觸覺,常是指感官所接觸事物及所產生的種種感受。這些感受所建構對於外在世界的認知,都使得身體得以累積經驗,進而對於事物的感受產生比對的作用。在感知心理學上,這些比對,致使我們的神經得以維持敏銳的溫度、壓力、疼痛等感受,也致使身體量度距離、平衡等防護的疆界,而構成出一種身體的經驗法則,或可稱為「身體感」。

然而,在數位媒體紛雜的當前世界中,人們雖然仍維持一定生存必要的身體經驗,卻漸漸失去細微的身體感受,囫圇吞棗地面對大量的影像、聲音、網路等種種訊,息。於是電影需要更加快速且虛擬立體才得以讓我們視覺感受更大的刺激,音樂也必須加強重拍才能夠有共鳴;閱讀文章則希望透過螢幕放大字體或加入動態,才不至於面對印刷鉛字而感到無趣。順應著科技的發展,人們的感官必然要求越來越高,也越來越要求新鮮刺激,但卻也失去了感宫經驗的細節,使得人們生活中缺乏了一些況味。

當代人逐漸意識到一種對於生活的「慢」態度,藉此在被數位化所改變的環境中取得一種感覺平衡,但這並不與數位化的生活相衝突,反而更顯現了數位化與生活型熊的共生關係,並提醒著人們對於追求科技快速發展的迷思。

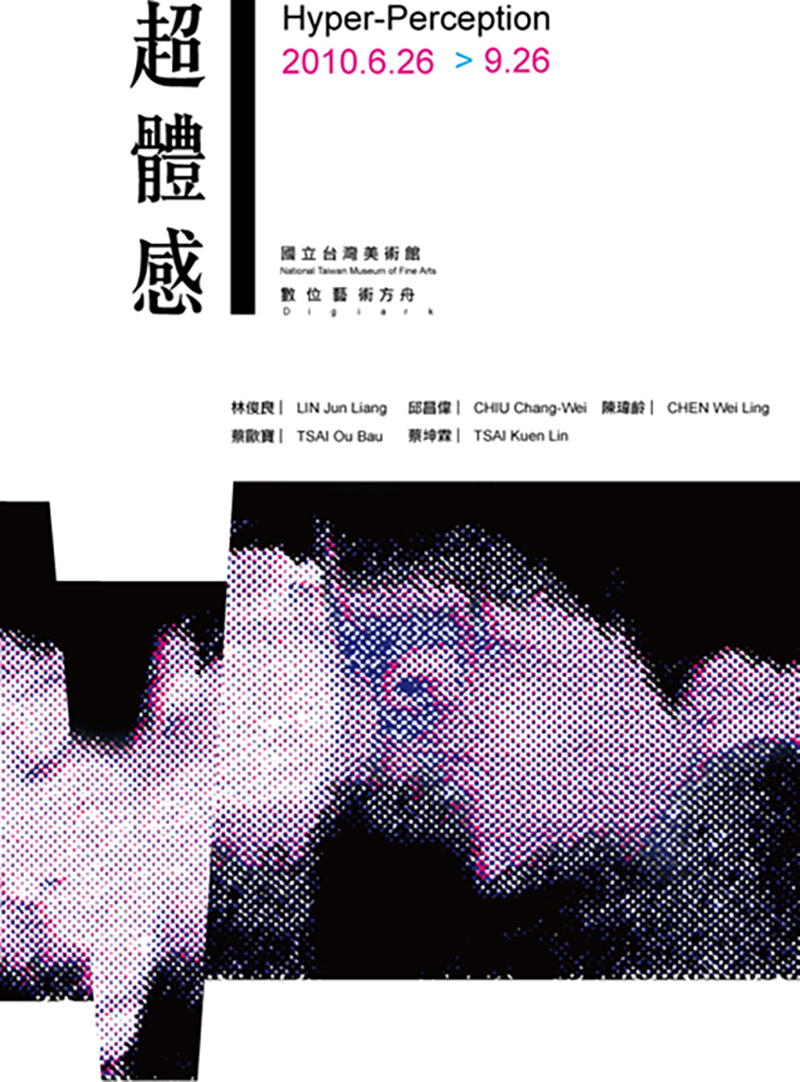

延續前檔展覽「非常姿態」中所欲談論數位的身體性與精神意志的相互參照,「超體感」將藉由邱昌偉、林俊良、蔡坤霖、蔡歐寶、陳瑋齡等5位新媒體藝術家的數位化影像、聲音及互動裝置作品,重新召喚當代人們在生活中漸漸改變並失去的細膩感官經驗。

(展期:2010.06.26-09.26)

關鍵雲:數位藝術方舟、超體感、邱昌偉、林俊良、蔡坤霖、蔡歐寶、陳瑋齡