《漂浮》《Floating》

作者資料 |

|

| 作者名 (中) | 張博智 |

| 作者名 (英) | Chang, Po-Chih |

| 出生年 | 1979 |

| 出生地 | 臺南 |

| 工作地 | 暫無 |

| 學歷 | 國立臺北藝術大學科技藝術研究所 國立藝術學院(今臺北藝術大學)美術學系畢業 |

作品資料 |

|

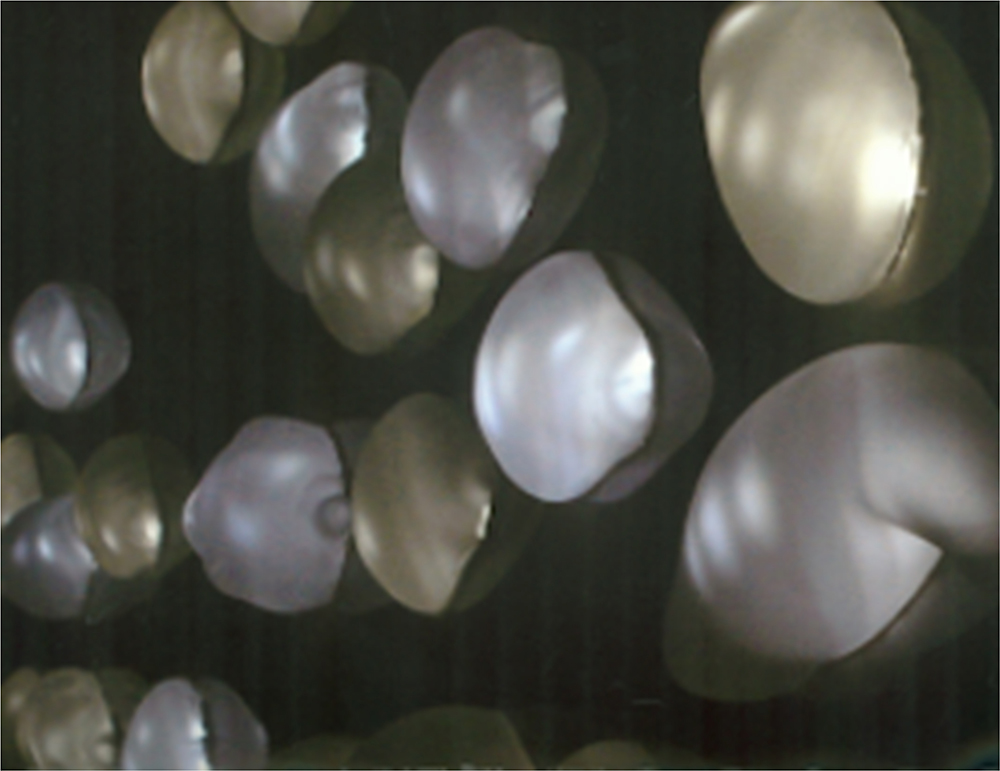

| 作品名 (中) | 漂浮 |

| 作品名 (英) | Floating |

| 作品類型 | 聲音藝術、複合媒材裝置 |

| 作品尺寸 | 依空間場地而定 |

| 媒材技術 | 聲音及複合媒材裝置 |

| 創作年 | 2007 |

| 藏所 | 藝術家自藏 |

| 雲標籤 (關鍵詞) | 單晶片、LED、投影機、喇叭、毛玻璃光罩、聲音藝術 |

| 展出紀錄 | 2007 「科光幻影‧詩路漫遊」科技藝術展,臺中國立臺灣美術館、高雄市立美術館、臺北關渡美術館巡迴 |

| 作品描述 | 「漂浮」概念源自於移動行進時的恍神狀態,在移動行進時我常處於發呆的狀態,彷彿像一個人被抽離了自己的身體 處在一個無法用語言說明的情境之下。在物理性的描述上,則是人被載物(交通工具)所運送的過程中,所產生的「感知的矛盾狀態」。例如,當我們乘坐在車內,視覺與認知告訴我們正在移動行進中,但是身體的感覺則是非運動的乘坐在車內,於是在動與不動的相互矛盾中,感知產生了落差。 以我個人經驗,不但長時間在電腦前面工作、利用電腦進行遊戲時、利用即時通訊軟體與別人聊天也會產生同樣的感受。由於認知面上是進入了在電腦內部產生的幻見空間中,而身體並沒有真的產生運動,所以感知上也會同樣產生了落差。

在平常工作或是待在電腦前時,我常利用即時通訊軟體來跟別人交談,也很習慣利用這個方式與他人溝通。在這第三身體(出自唐·伊德Don Ihde《科技中的身體》是一種去身體的科技體現經驗)的狀態下,我們「在場」但卻沒有實體。沒有時差問題,只有身體疲勞的時候才會想到該去小睡一下。如果把這 個經驗轉換為視覺的思考,如同我正行進在一個虛擬的通道 中,只有大量的數位符碼通過我的大腦,不斷的被吸入,沒 有時間感的狀態,身體(無形體的身體)漂浮在這個通道 中。這些在數位生活中的親身體驗,我試圖將它們不斷延伸 而集體形構出作品中的「漂浮」概念。 該說這是我很著迷這種過程也不為過,在通訊活動中,當我送出一些訊息出去時,卻也不一定會得到對方或是遠方回覆的訊息,這種經驗讓我開始產生一個作品的互動概念:當使 用者試圖去產生一個訊息時,其實也反應其當下的「存在 感」,而將這訊息傳送出去之後,這個「存在」便開始逐漸消失。如同作品中的互動方式一樣,當我將手放置在互動裝 置作品上時,便會發射出一條光組成的細流,往遠方流去,而是否會有其他的回應?但我很確定這條光流是我存在的重要依據。表達可短暫意識到自我存在的感知,對我是很重要的創作脈絡。 在《漂浮計劃》系列作品中,我都嘗試著結合將科技媒體應用來描述這種「感知的矛盾狀態」。這種狀態可能是人生活之中就會感受到的一種狀態,如同「出神」、「白日夢」這一方面的情況。 |

| 圖檔規格 | JPG |

| 版權歸屬 | 藝術家所有 圖檔擷取自:「科光幻影‧詩路漫遊」科技藝術展專輯 |

| 展覽簡歷 | 2007 擔任國立臺灣美術館數位資源中心開幕之影像燈光設計與即時現場演出 2006 「非黑之境」,華山藝文特區,臺北(聯展) 作品“plankton”、“light dance”、“flower”入選「腦天氣影音藝術祭」 並於誠品書店信義店演出獲財團法人國家文化藝術基金會科技藝術創作發表獎勵計劃補助 參與 NSO 歌劇系列 -「尼貝龍指環」製作擔任影像製作擔任台新金控大樓外牆LED藝術動畫設計 2005 「浮游生物-plankton」,在地實驗,臺北(個展) 。「溫州街藝術季」,臺北市溫州街,臺北(聯展) 。作品“plankton”入選 2005 Siggraph Taipei 新世紀數位研討會。參與 2005 電腦音樂與音訊技術研討會並發表作品“bit”於臺灣大學博理館國際會議、視聽小劇場 2004 「浮體」,在地實驗,臺北(個展)。「失格裂縫」,臺大學生藝文中心,臺北(聯展) 2003 參與「國巨科技藝術節 : 飆藝-藝術玩家X科技駭客」活動,於臺北市紅樓發表 2002 參與國科會研究案「臺灣佛教數位化博物館 : 蓬萊淨土遊」(2002-03)。參與「中央研究院數位典藏系統計畫」。參與「躍動 – 藝術與科技」活動(國父紀念館演出)。參與 2002 應用媒體藝術創作觀摩研討會(國立臺灣藝術大學) 2001 參與「南島文化之旅」(臺北市政府計畫) 加入中央研究院資訊科學研究所,擔任網頁設計工作,並參與「中央研究院臺灣研究網路化計畫」 2000 參與國科會研究案「數位博物館計畫 : 玄奘西域行」,擔任兼任研究助理(2000-01) 參與總統府網站設計 |