作者/康居易

森林裡一株倒落的大樹,若無人在旁聆聽,它的落地會發出聲響嗎?相同的問題可以求驗於某些互動藝術作品。近來許多藝術家頻頻使用動態/光源感應器,或可點選的滑鼠作為作品啟動的媒介,然而就此而言,互動藝術並不同義於加入了觀者的介入或參與。就在科技的技術愈來愈顯而易見的今日,感應器的神奇靈光將逐漸褪去光環,觀者將渴望與互動作品更深層的參與,而非近同按門鈴般有限形式的互動方式。

誠如倒落的樹需要一位聆聽者在旁驗證它落地的響亮聲音,互動藝術同樣需要觀眾的參與及回應。它不同於反應性的藝術作品,互動藝術要求它的觀眾能以超越單純旁觀者的身份參與互動。

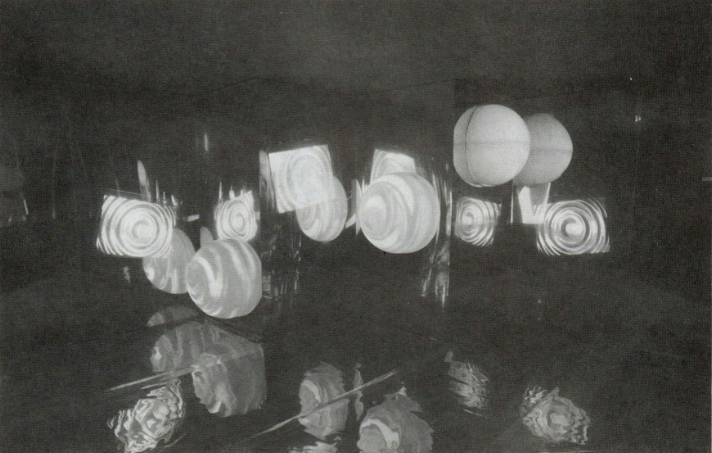

呂凱慈的【掌中戲】即是這樣一個作品。觀者拿起作品中的布袋戲偶,然後觀眾的影像透過現場裝置的攝影機,映現於鄰側的螢幕之中。毗連的兩側螢幕隨即化身為劇場背幕以及表演的舞台前景。隱藏的攝影機攝取了參與者的影像,並將攝錄的觀者身影投映在側傾對向的螢幕中,它扮演著一面透映心理障礙的明鏡,誠如人們永遠不曾正面迎對自我的影像,而是以側傾而幾乎閃避的角度觀視自我;好比路易斯•卡羅爾(Lewis Carroll)的《愛麗絲漫遊仙境》 (Alice’s Adventure in Wonderland: Through the Looking-Glass)裡,虛擬世界中的自我影像似乎遠比真實世間的襤褸身影來得迷人美好。

在一部經典狂熱科幻片「戲偶大師」(Puppetmaster,1989)裡呈現了一個科幻情境的恐怖世界,影片裡描述了遭受戲偶師傅控制的人偶逃離了戲團,開始殘殺人類。然而,在呂凱慈的裝置中,參與者並未被賦予像戲偶師傅般的終極權力。作品中攝影機攝錄參與者的影像,並將之投影於螢幕之中,如同藝術家所述,提供參與者互動的戲偶創造了「一處虛擬表演的戲台」。

在戲偶與參與者持續互動的過程中,螢幕裡產生疊複的多重影像。藝術家企圖透過這與虛擬層層交疊的互動投射影像,營造出一個虛實交錯的新空間,在此空間國度裡,戲偶同時扮演主體與客體的雙重身分。

【掌中戲】呈現了《西遊記》裡紅孩兒與孫悟空決戰火焰山的一幕。在互動的模式下,參與者持有決定劇中角色勝負的權力,故事的結局也因此變化無端、永無休止。

文章出處

康居易(2006),戲偶大師-呂凱慈的互動藝術,《科光幻影‧音戲遊藝:第一屆國家文化藝術基金會「科技藝術創作發表專案」》,台北:財團法人國家文化藝術基金會,頁46。

展出記錄

2005-2006 「科光幻影‧音戲遊藝」科技藝術巡迴展,台北鳳甲美術館、台中國立臺灣美術館、高雄市立美術館

延伸閱讀

https://www.digiarts.org.tw/DigiArts/DataBasePage/1_88650235471227/Chi

https://www.kmfa.gov.tw/FileDownload/Journals/20170727174529458720354.pdf

https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/77452/1/752201.pdf

關鍵雲

呂凱慈、《虛擬舞台之互動藝術表演 – 掌中戲》、虛實共存設計、虛實空間、數位互動投影裝置