《梨園新意–機械操偶計畫表演》《Puppet Experimental Project》

作者資料 |

|

| 作者名 (中) | 在地實驗媒體劇場 |

| 作者名 (英) | ET@T is established |

| 出生年 | 暫缺 |

| 出生地 | 暫缺 |

| 工作地 | 暫缺 |

| 學歷 | 暫缺 |

作品資料 |

|

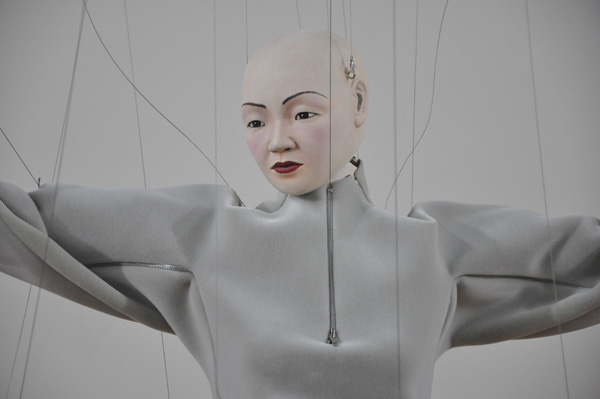

| 作品名 (中) | 梨園新意–機械操偶計畫表演 |

| 作品名 (英) | Puppet Experimental Project |

| 作品類型 | – |

| 作品尺寸 | 依空間而定 |

| 媒材技術 | 偶、人與科技的模擬、反模擬、重置、再重置、腳色互動關係 |

| 創作年 | 2011 |

| 藏所 | 藝術家自藏 |

| 雲標籤 (關鍵詞) | – |

| 展出紀錄 | 2011 「第六屆台北數位藝術節-越域」,剝皮寮歷史街區,台北,台灣 |

| 作品描述 | 《梨園新意-機械操偶計畫表演》試圖從具有閩南本土特色的梨園戲肢體程式出發,以一人一偶探討環環相扣的操縱關係。藉由偶、人與科技的模擬、反模擬、重置、再重置等角色互動關係,在形式上形成人操縱科技,科技操縱偶,偶操縱人的生態鍊,探討多層次的操縱動能如何影響環境的外在改變。 在藝術表現上,採用傳統戲曲(例如梨園戲)身段程式的原因—傳統戲曲音樂多採曲牌制,有一定的曲式變化。而傳統戲曲的身體程式多自模擬而來,梨園戲裡的十八科母(「科母」指梨園戲表演動作的基本造型單元),有許多是從生活模擬或提線傀儡的動作模擬而來,且規範嚴謹,經過世代的淬煉與陶鑄而傳承出特具風格的形式之美,在細膩之中又別具立體雕塑感。 去除戲曲的情節元素,肢體抽離出來而成獨立的創作語彙,結合機械、影像、聲音、光影、造型美術與真人的表演。 長期以來的戲曲研究裡,偶戲始終與戲劇有著伴隨演化的姐妹關係,究竟是戲曲身段模擬偶?還是偶模擬戲曲身段?經過歷代傳承與演化,相關領域的研究者很難再找到真相答案,本製作在二十一世紀裡更進從一步加入科技元素,一個科技偶與現實世界裡的真人如何帶來超越時空的交遇,科技的即時性與傳統偶的被動性,可能形成的衝突與融合,再加上與人的現實互動,形成真實與虛擬的另一種並置對話。同時在製作上也是一個從工藝、表演到科技三種介面的融合演化。 本作品是具有台灣傳統美學基底的科技劇場。表演形式為數位科技結合舞台表演,融合戲劇以及舞蹈,以傳統梨園戲身段以及元素,佐以當代科技與現代化的美術設計以及服裝,讓真人與數位科技操偶的共同互動表演,主角為一人一偶,配角不限,舞台上呈現人與偶相互拉扯的控制慾望,使觀眾主觀認為人影響了偶,而在不經意間,卻發現人其實也被偶所影響,描寫人關係中相互想操縱對方的矛盾,而在不斷的拉扯影像後,是人是偶卻幾不可分。舞台上同時搭配洞簫與琵琶兩位樂師演奏難管音樂。 首創的機器操偶與人的互動演出,以數位科技操控的偶演出古雅美麗的動作,人與偶產生奇特的協調優美,卻又互相拉扯衝突,特別為偶與人一起演出所設計的動作以及舞蹈,將使觀眾眼睛一亮。 數位藝術表演的跨領域本質,使得媒材、表現型式有著繽紛的多樣性,在創作過程中,攜手合作的各領域藝術家、工程師等執行者,也必須打破過去單一的創作思惟與習慣,透過更多的溝通與磨合來進行研發與創作。 本作品思考以「偶」做為原創點,除了它具有成人與孩童均有的成長記憶,偶也是表演藝術裡除了歌與舞之外,最原始的一種藝術創作物種,在「操縱」與「模擬」的技術之下,發展成各文化裡的傳統偶戲表演。而在網路世代裡,虛擬的動漫人物更成為許多商品的代言,或自成一格的經濟商機,以虛擬之「偶像」介入現實的消費世界,人不斷創造「偶」來表達現實世界裡不能完成的幽默、歡樂與慾望。 藝術所研發出的控制技術,要比一般工業應用更為細膩,這也是此次選擇最精緻細膩的梨園傀儡做為實驗起點的原因,因為挑戰性及門檻更高。而這個控制技術,對自動控制產業具有非常高的實用價值。有機會應用在工業上。 以發展「操縱」與「模擬」的技術為主體,以「偶」以及「表演」做為原創點,研發完整可靠的機械操偶系統以及相關配套的軟體系統,最終先以一完整表演節目為初期成果。 本作品以舞台動作捕捉科技為主體,以「表演」做為原創點,研發完整可靠的軟體系統,可以即時的捕捉人體動作,最終應用於舞台即時互動表演。以影像基礎的動作捕捉,可使表演者的肢體佩帶裝置減低到最少,以達到表演非物質化的目的,取得動作運動曲線後,可應用於燈光、音響、裝置、機械等等可能性。 |

| 圖檔規格 | JPG |

| 版權歸屬 | 藝術家所有 圖檔擷取自:http://digitalartfestival.tw/daf11/mechanical_tw.html |

| 展覽簡歷 | 2011 「第六屆台北數位藝術節-越域」,剝皮寮歷史街區,台北,台灣 |