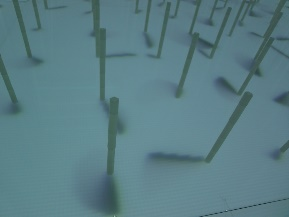

《pin shadow》(細部)

圖片連結:https://www.digiarts.org.tw/DigiArts/DataBasePage/4_88532502521210/Chi

沈聖博(1980-2014),主修電腦科學,研究分散式系統,並遠赴英國修習科技藝術相關學程,回國後,主要從事數位藝術創作,陸續發表多件作品、參與聯展及舉辦個展,其創作手法多元。作為一個資訊工程背景的藝術家,沈聖博不僅擁有科技人的理性思維,大部份作品的命題皆是討論數位領域的規則特性,更重要的是,其體內藝術家因子的感性思維,不斷地與冷調且理性的思緒衝撞,並迸發出創作中的科技溫度。

作者/邱誌勇

沈聖博(1980-2014),主修電腦科學,研究分散式系統,並遠赴英國修習科技藝術相關學程,回國後,主要從事數位藝術創作,陸續發表多件作品、參與聯展及舉辦個展,其創作手法多元。作為一個資訊工程背景的藝術家,沈聖博不僅擁有科技人的理性思維,大部份作品的命題皆是討論數位領域的規則特性,更重要的是,其體內藝術家因子的感性思維,不斷地與冷調且理性的思緒衝撞,並迸發出創作中的科技溫度。

沈聖博近年有兩件重要的創作——《pin shadow》(2012)與《texture》(2012)。《pin shadow》是在實體的立柱上,透過投影的方式,賦予立柱虛擬的影子,影子會依照程式賦予的簡單規則,隨機地、有機地、動態地變化。於此,立柱的影子似乎是蘊含生命的個體,在虛實之間來回伸展。《texture》則是在同樣的邏輯裡,讓織線越過螢幕,呈現「數」的邏輯。而運算程式賦予影子簡單的規則,則是「理」,當織線的影子有機地地變化著,又似乎是具有生命的個體,進而呈現「象」。兩件作品構築出一幅有機的紋理景緻,隨著時間消長而移動,不僅迷人,更是數位世界中的科技溫度。

不言而喻,隱藏在沈聖博創作背後的,其實是「科技空間」的再現,亦即:人類與機器的交會之處的空間實踐。科技的發明毫無疑問地改變了我們對於空間的知覺方式,公╱私空間、物理空間、甚至表演空間全都改變了,也造成每一種空間的經驗都是生活世界中特定使用者對於空間的不同意識。沈聖博的《pin shadow》與《texture》將藝術放入特定「人與科技」的關係裡,並進一步探討「人類—科技—藝術」之間的關係,更將數位影像納編進其所建構的時間感知與空間情感之中。沈聖博造就了一種崇高的視覺圖像,並發展出一種連結環境與人類感官之間關係的新方式,其數位藝術影像與裝置因具備其自身的形式,使之擁有非常獨特的特徵。

首先,其獨特的特質展現在「網絡時間」的面相。沈聖博在《pin shadow》與《texture》中所呈現的不是機械時間的即時性,亦不是電子媒體世界中的平行時間(parallel temporality)結構,而是一種經由數位媒體科技的發展所演化而來的「網絡時間」。如此對傳統時間觀念的消解,不僅提供了一種新的、虛擬的真實,更允許「未來」或者一些未被經驗到的經驗得以被經驗。就此而言,沈聖博作品中凸顯的,正是科技變遷所造成的時間性改變,迫使我們採取一種流動的觀點,以一種社會文化脈絡來重新思考時間的概念,以及媒體科技如何中介時間的概念與如何構造時間的經驗。

再者,透過《pin shadow》與《texture》中最獨特的「虛擬影子」更寓意著資訊傳播科技所創造出的「新虛擬空間」,這種電子空間重新構造了空間的概念,以及空間被經驗的方式。作品中因擬真的影子所造就的「空間性」,更進一步轉變了過去我們對於「真實」空間的理解,甚至去除了真實空間的基礎。因此,重要的是,沈聖博的作品展現出對空間的重構,以及一種新的、獨立於實體物質構造的論點也變得更為重要。這些虛擬的影子是改變人們感知與經驗空間的結構條,更是一個攸關於空間重新定義與建構的過程,透過數位媒介對既存空間的重新架構,進而創造出一種新的、平行的虛擬空間。

綜上而論,《pin shadow》與《texture》的創製不僅僅是一種非物質性的影像結構或資料的積纍,其視覺化與造型化的裝置更以物理形式呈現在眾人面前,並型塑特定的知覺場域。沈聖博的創作提供了一個合乎邏輯卻有不這麼真實的視覺經驗模式,就這方面而言,其數位藝術創作本身即是根植於數位資料與軟體等數位形式之中,同時也根植於人類感官可直接接近的科技環境裡,提供人們一個純潔且崇高的視覺感知。

僅以此文,獻給在天上的好朋友—沈聖博。

文章出處

展出記錄

2012 「第七屆數位藝術節:第二自然」,松山文創園區,臺北

2014 「奇幻視界 – 2014國際科技藝術展」,國立臺灣美術館,臺中

2016 「第三回合:沈聖博紀念展」,數位藝術中心,臺北

延伸閱讀

https://tcaaarchive.org/artist/22450/?lang=ch

https://digitalartfestival.tw/daf12/da5.html

關鍵雲

沈聖博、《Pink Shadow》、《Texture》、數位影像、定製程式軟體、空間裝置、虛擬空間、網路時間