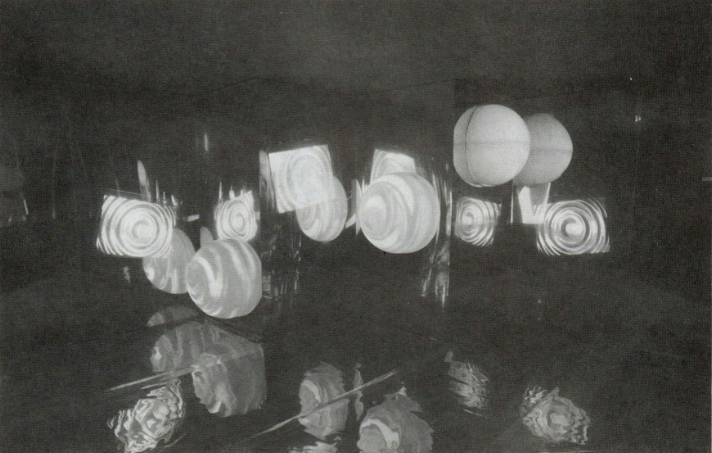

國立藝術學院現代花燈「光的馬戲團」中,與科技藝術研究中心合作的子題「星光雜耍團」,串連各種影像編輯系統,並利用鏡面延伸空間,加上電腦聲效,在花燈製作的觀念與藝術性上突破甚多。(圖片由藝術學院提供)創作團隊: 陳畊宇、李光暐、紀宗助、柯學修

取自 http://192.192.13.165/LionArt/article_image.aspx?id=e0b9aac8-ece5-e111-a6c1-00090ffe0001

「圍爐」亦為利用鏡面製造多重影像空間與色彩的作品。(攝影/林柏樑)

取自 http://192.192.13.165/LionArt/article_image.aspx?id=e0b9aac8-ece5-e111-a6c1-00090ffe0001

作者/蘇守政

火是文明的契機,而人類的造形活動中,火光的表現史是斑斑可考。我國的上元觀燈,文獻可徵者,可以上溯至漢代。唐開元年間,韓國夫人在上元時獻造的百枝燈火據說高達八十尺,照亮數十里,月色亦為其所奪。我們雖不能親眼目睹,亦不難從「火樹銀花」、「金吾不禁」等詞句去遙想古來上元夜燈節的輝煌與節慶氣氛的喧騰。

除了靜態,能在暗黑的環境中發光的花燈之外,古代光藝術的先進們更進一步利用冷熱空氣對流的物理現象,製作出動態的「天燈」與「走馬燈」。在科技尚未十分昌明的時代,藝術家們的巧思往往超越有限的物質條件與常識。

自愛迪生發明白熱燈泡以來,百餘年間,由於科技的持續發展,除了鎢絲燈系的光源之外,鈉氣燈、X射線、日光燈、螢光燈、霓虹燈、液晶、二極發光體、光纖、雷射等各種人工光源與導光性良好的素材相繼問世;除了實際應用在生活中之外,更成了刺激造形藝術家美的意識之新素材。除了使用人工光源的造形表現之外,新興的電子影像亦可視為廣義的光藝術。

此次[1994年]關渡宮的「關渡‧媽祖‧燈」系列活動中,國立藝術學院科技藝術研究中心參與現代花燈舘的製作;在「光的馬戲團」此一充滿節慶氣氛的主題中,呈現名為「星光雜耍團」的作品。作品的特色為聲光密切互動的視聽整合,串連不同影像編輯系統的創作實驗,並利用鏡面與半透明鏡面延伸空間的層次。

負責電腦音樂製作的是學院音樂系五年級的陳畊宇;影像處理則由即將赴日深造的美術系校友李光暐擔任;而其中最重要,且需與音樂密切連結的影像編輯與現場裝置的設計與施工,則由美術系三年級的紀宗助居中掌控、製作,並由同年級的柯學修協助完成。

整體的空間裝置與立體造形以幾何形態為基調,配合鏡面與半透明鏡面的反射與透射的作用,構成了影像與音樂層次豐富的展現空間。影像編輯的部分,在製作時則將科技藝術中心兩套編輯特效系統連線,使其二次元的色彩、形態處理與三次元空間的影像特效發揮相乘的效果,超越設備與技術原有的一般性功能。雖然在整體的呈現上有待作更精緻的琢磨,但已初步達到了實驗的成效。

傳統花燈的製作自有其傳承的價值與意義,但藝術也是反應社會之鏡,工業社會的元宵花燈似乎也應逐漸呈顯出與農業社會不同的面貌。今日各種人工光源與電腦音樂、電子影像等科技媒體的視聽資訊,已是我們生活中習以為常的存在。活用此類素材,結合現代的人文與藝術的思潮與感覺,擴大而為光藝術的概念,是否更能切合時代的脈動,並使上元觀燈的傳承歷久彌新。

文章出處

蘇守政 (1994)。元宵節的光藝術。雄獅美術,278(04),14 -15。

取自

延伸閱讀

https://openmuseum.tw/muse/digi_object/e16e98edfb773172595e37cbb89d67bc#613

https://openmuseum.tw/muse/digi_object/4366b5d3c233fb579104ac53ce4b1837

https://tnua.openmuseum.tw/muse/digi_object/ac986716cb4dc729b5f84dd94b3a31a7

https://cat.tnua.edu.tw/techart2013/?page_id=20

https://cat.tnua.edu.tw/2_exhibition/index_techart.html

關鍵詞

蘇守政、北藝科技藝術研究中心、「關渡‧媽祖‧燈」活動、元宵節花燈、光藝術、「星光雜耍團」、陳畊宇、李光暐、紀宗助、柯學修