《Bio I/O》系列:游感、觸形、開頻《Bio I/O: Feeling the Flow, Sonar Vision and Pheromones in Sync》

作者資料 |

|

| 作者名 (中) | 許峻誠實驗室 創意指導:許峻誠、李建佑 技術指導:李建佑、王 可、劉 彥 視覺規劃:許峻誠丶莊 芸、林巧懿 《游感》:簡浩評丶鄔銘鋮 《觸形》:李依軒丶王 可、李家慶 《開頻》:蘇楷文丶莊 芸、劉 琳 |

| 作者名 (英) | Chun-Cheng Hsu Laboratory Creative Director: Chun-Cheng Hsu, Jian-You Li Technical Director: Jian-You Li, Ke Wang, Yan Liu Visual Planning: Chun-Cheng Hsu, Yun Jhuang, Chiao-I Lin Feeling the Flow: Hao-Ping Chien, Ming-Cheng Wu, Jian-You Li Sonar Vision: Yi-Hsuan Li, Ke Wang, Chia-Ching Lee, Jian-You Li Pheromones in Sync: Kai-Wen Su, Lin Liu, Yun Jhuang, Jian-You Li |

| 出生年 | 暫無 |

| 出生地 | 暫無 |

| 工作地 | 國立陽明交通大學應用藝術研究所 (新竹) |

| 學歷 | 許峻誠:臺灣科技大學設計學系,博士/td> |

作品資料 |

|

| 作品名 (中) | 《Bio I/O》系列:游感、觸形、開頻 |

| 作品名 (英) | Bio I/O: Feeling the Flow, Sonar Vision and Pheromones in Sync |

| 作品類型 | 互動藝術 |

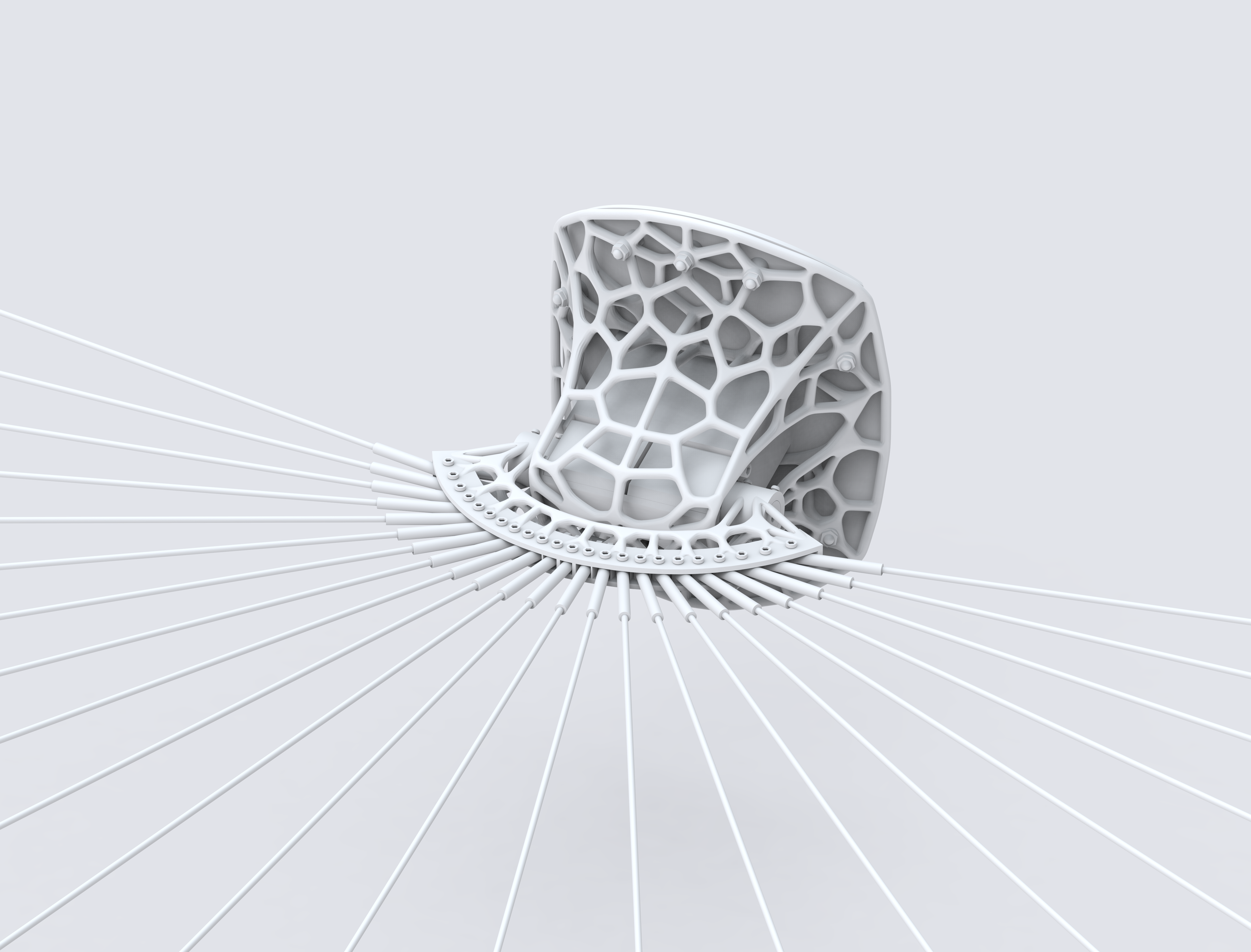

| 作品尺寸 | 《開頻》40x40x100cm 《觸形》60x60x60cm 《游感》40x40x100cm |

| 媒材技術 | 矽膠電子面具、3D列印模型、電子互動機構、穿戴裝置、感測器、耳機、頭顯、電腦 |

| 創作年 | 2019 |

| 藏所 | 藝術家自藏 |

| 雲標籤 (關鍵詞) | 藝術與科學、技術與創新、身體與人類 |

| 展出紀錄 | 2019 「再轉存-第十四屆臺北數位藝術節」,臺北當代藝術館,臺北 2020 「滲透次元壁」,國立臺灣美術館,台中 |

| 作品描述 | 《Bio I/O》從人類感知延伸與仿生學發展出三件作品,分別是:《游感》、《觸形》、《開頻》。 過去仿生都是要解決問題,從中產生新作品或技術。本創作則利用仿生設計思辨未來科技對人類感知的延伸與擴增(augmentation)的各種狀況,是增強或者是失能?對於人類未來的意義為何?三件作品利用感測元件擷取、演算轉化,再將訊號傳遞至數位穿戴裝置,延伸出人體新的感知器官及肢體裝置。我們雙向發展出仿生感官的輸出/輸入裝置,透過這些被整合出的新感知與表態能力,讓體驗者從裝置中探索生物的感知及學習,進而誘發人類思考感官的可能性與極限,或者反向對於自我感知現狀的思辨。 《開頻》 本創作以互動體驗為形式,以孔雀為社交符號,探討求偶行為在「線上交友」與「孔雀開屏」中的相似的謬性。體驗者透過互動機制設計與對話文本,模擬貼近真實的線上交友聊天情境;並透過孔雀穿戴裝置體驗在演化史中不曾出現的動物肢體,探尋人類於科技變異下,感知與邏輯維度如何產生劇烈變化,進而重新形塑新的交友行為模式。 《觸形》 現今人們過度依賴視聽覺為主要感知輸入管道,本創作借用鯨豚透過自體聲納以感知空間的原理,思考如何活用人體面積最大的器官-皮膚,如同盲人以指尖皮膚替代視聽覺達到閱讀的。體驗者透過一副震動面具,以敏銳的臉部皮膚接收訊息,透過遊戲或簡單運動表達辨識內容,並思考此裝置與自我感官結合後所創造的感知可能性及極限。 《游感》 「子非魚,安知魚之樂? 」莊子名言啓發我們思考人類是否能以魚的視角感受這個世界。利用概念性的仿生設計(魚)思辨未來科技對人類感知能力的擴增和延伸以及生物的感知能力與虛擬現實產生連結的可能性,並將此項目命名爲《游感》(Feeling the Flow),旨在啓發體驗者思辨自我感知的現狀以及未來可能,產生虛擬現實技術與應用相關的新知識和經驗。 |

| 圖檔規格 | 圖一 TIF 圖二 PNG 圖三 PNG 圖四 PNG 影片一 MP4 |

| 版權歸屬 | 圖一 藝術家所有 圖檔由藝術家拍攝 圖二 圖三 圖四 影片一 |

| 展覽簡歷 | 2019 「再轉存-第十四屆臺北數位藝術節」,臺北當代藝術館,臺北 2020 「滲透次元壁」,國立臺灣美術館,台中 |