《大寂之音》《The Quiet Sound》

作者資料 |

|

| 作者名 (中) | 郭挹芬 |

| 作者名 (英) | Kuo, I-Fen |

| 出生年 | 1952 |

| 出生地 | – |

| 工作地 | 高雄 |

| 學歷 | 1986 日本筑波大學藝術研究所,碩士 1974 國立臺灣師範大學美術系,學士 |

作品資料 |

|

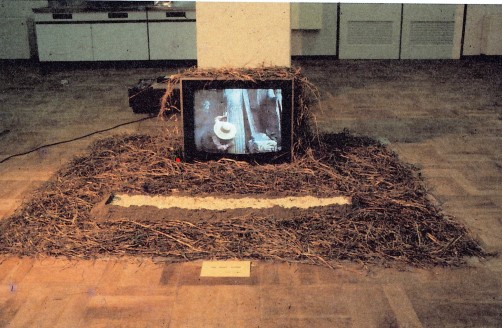

| 作品名 (中) | 大寂之音 |

| 作品名 (英) | The Quiet Sound |

| 作品類型 | 裝置藝術、時基藝術 |

| 作品尺寸 | 依空間而定 |

| 媒材技術 | 單頻道錄像、磁帶轉錄SD數位影像(彩色∕無聲)、映像管電視、落葉、沙 |

| 創作年 | 1983 |

| 藏所 | 藝術家自藏 |

| 雲標籤 (關鍵詞) | 郭挹芬、大寂之音、人與環境、大自然、空間、影像、辯證 |

| 展出紀錄 | 2021 「所在—境與物的前衛藝術1980-2021」,國立臺灣美術館,臺中,臺灣 2015 「啟視錄:臺灣錄像藝術創世紀」,關渡美術館,臺北,臺灣 1983 「筑波大學入學考試術科發表」,筑波大學,日本 |

| 作品描述 | 當時入學考試的審查要提出三件作品,我既然是定位在錄影裝置,就以裝置手法去創作,我鋪了很多泥沙在地上,把我的古琴埋在沙裡再將它拿走,留下一個痕跡,《大寂之音》(1983)的意思就是把聲音埋葬起來,當時有點受到白南準的影響。我讓影像重複播放,《大寂之音》到過很多不同的環境拍攝,例如樹林中,在樹幹畫上代表七弦琴的七條線,拍下我彈琴的影像,有點符號式的概念。展覽的形式是錄影裝置,播放影像的電視機周圍佈置了很多草、泥沙等等,都是跟影像裡的空間一致。到了碩士論文口試時,我做的規模就比較大了,我用校園裡櫻花的枯枝落葉來佈置,在牆壁上貼了塑膠布再貼上葉子,一層層掛起來有點半透明的效果,所以我比較著重在環境,影像在裡面只是一個觀念。

節錄自:https://www.itpark.com.tw/artist/critical_data/288/2175/-1 |

| 圖檔規格 | 圖一 JPG |

| 版權歸屬 | 圖一 藝術家所有 圖檔擷取自:啟視錄:臺灣錄像藝術創世紀,12頁 |

| 展覽簡歷 | https://www.itpark.com.tw/artist/bio/288/-1 |