《浮光掠影-捕捉》《Catching》

作者資料 |

|

| 作者名 (中) | 林珮淳 |

| 作者名 (英) | Lin, Pey-Chwen |

| 出生年 | 1959 |

| 出生地 | 屏東 |

| 工作地 | 臺北 |

| 學歷 | 1996 澳大利亞國立沃隆岡大學藝術創作,博士 1985 美國中央密蘇里州立大學,碩士 1984 美國中央密蘇里州立大學,學士 |

作品資料 |

|

| 作品名 (中) | 浮光掠影-捕捉 |

| 作品名 (英) | Catching |

| 作品類型 | 裝置藝術、數位藝術、XR藝術 |

| 作品尺寸 | 依空間而定 |

| 媒材技術 | 投影、偏光眼鏡、假花圃、光柵片 |

| 創作年 | 2004 |

| 藏所 | 藝術家自藏 |

| 雲標籤 (關鍵詞) | 林珮淳、浮光掠影-捕捉、虛擬與真實、大自然、感知 |

| 展出紀錄 | 2004「捕捉─回歸大自然系列」,臺北當代藝術館,臺北,臺灣 |

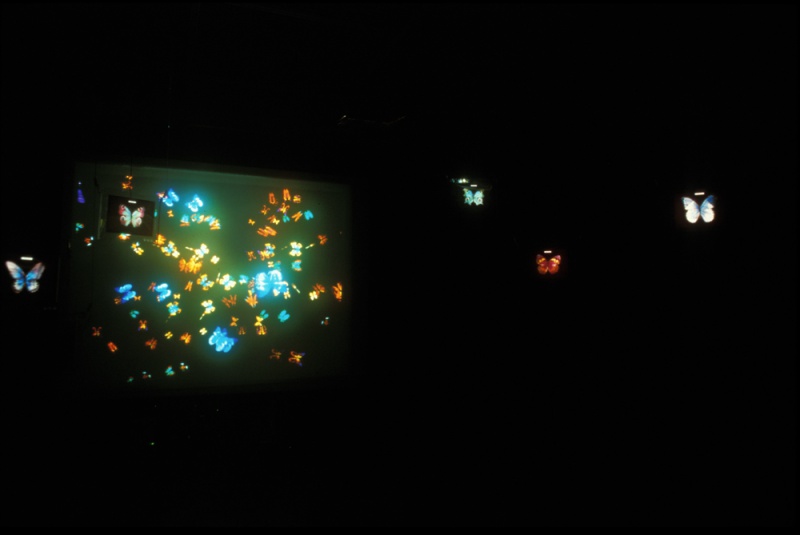

| 作品描述 | 2004年11月展於臺北當代藝術館的「浮光掠影─《捕捉》」個展,是我延續「回歸大自然系列」而大膽以整間「暗室」做為裝置空間的創作。

這作品乃由三個相關的創意所組成:1、以雙投影將成群的3D蝴蝶投影於入口的正視牆面上,當觀眾戴上立體偏光眼鏡時,一隻隻美麗栩栩如生的蝴蝶就立體的呈現在眼前。2、為了滿足人類想觸摸捕捉蝴蝶的心態,我建立了兩座假花圃,花圃的正上方(天花板)投影出蝴蝶的影像,當觀眾戴上白手套伸出手時,蝴蝶影像即呈現在手面上。這是可與觀眾互動的作品,而達到真實與幻象的趣味性,尤其在漆黑的暗室中,觀眾看到立體蝴蝶,又能試著去捕捉牠們,以滿足一種擁有的慾望。 我以數位投影的手法創造蝴蝶飛舞的景象,想藉著「蝴蝶」來討論:當人類遠離大自然,而把大自然影像放在隨手可得的空間時,以為就可以虛擬大自然而洋洋自得,觀眾雖可在暗房內體驗捕蝶的樂趣,但所看的與所觸摸到的卻是虛幻的影像,看似真實(可以戴3D眼鏡)卻是假象。另外,我思考到捕蝶後的人類行為,是將做蝴蝶做成標本,於是我也以光柵及透明壓克力的媒材,創造了15件「虛擬蝴蝶」的標本,藉以反思:有一天若「蝴蝶」與其「標本」都成為一種幻象時,那我們居住的大自然又將是如何? 節錄自:https://www.itpark.com.tw/artist/essays_data/520/549/-1 |

| 圖檔規格 | 圖一 JPG 圖二 JPG 圖三 JPG 圖四 JPG |

| 版權歸屬 | 圖一 藝術家所有 圖檔擷取自:https://tcaaarchive.org/Artist/Work/6153圖二 藝術家所有 圖檔擷取自:https://tcaaarchive.org/Artist/Work/6153 圖三 圖四 |

| 展覽簡歷 | https://linpeychwen.com/%e6%9e%97%e7%8f%ae%e6%b7%b3/ |

連接 |

| 個人網站、延伸閱讀 |