《Nexus 關聯 互動多媒體跨領域表演》《Nexus Interdiseiplinary Interactive Performance》

作者資料 |

|

| 作者名 (中) | 林珮淳數位藝術實驗室 |

| 作者名 (英) | Lin, Pey-Chwen Digital Art Lab. |

| 出生年 | 林珮淳:1959 |

| 出生地 | 林珮淳:屏東 |

| 工作地 | 林珮淳:高雄/臺北 |

| 學歷 | 林珮淳: 1996 澳大利亞國立沃隆岡大學,藝術,博士 1985 美國中央密蘇里州立大學,藝術,碩士 |

作品資料 |

|

| 作品名 (中) | Nexus 關聯 互動多媒體跨領域表演 |

| 作品名 (英) | Nexus Interdiseiplinary Interactive Performance |

| 作品類型 | 數位表演、混合藝術、互動藝術 |

| 作品尺寸 | 依空間而定 |

| 媒材技術 | 紅外線攝影機、舞蹈、投影、彈性布幕 |

| 創作年 | 2011 |

| 藏所 | 藝術家自藏 |

| 雲標籤 (關鍵詞) | 身體與人類、自然與生態環境、網路文化、虛擬與真實、介面 |

| 展出紀錄 | 2011 「建國一百年臺灣數位藝術派流—脈波貳-「未來之身」數位藝術展」,華山文創園區,臺北,臺灣 |

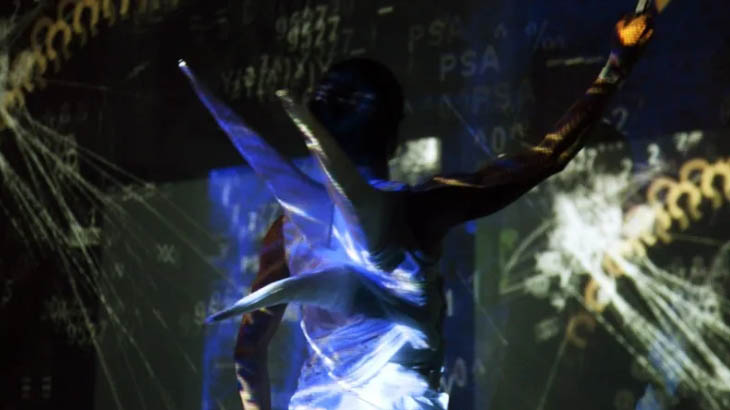

| 作品描述 | 《Nexus關聯》乃運用錄像、互動影音、電腦程式、數位聲音、彈性布幕、浮空螢幕與舞者肢體,結合現場手機撥打所創造的影像,進行具獨特的互動多媒體跨領域表演創作,企圖表現「人與人」、「人與自然」、「人與科技」間的關聯性。因此,作品首先表現生命的誕生,男女舞者間恰似為一體密不可分,透過電腦的運算與紅外線偵測,創造肢體殘像悠遊於人文與大自然的情境中。之後,因著數位科技有形無形的入侵人類的個體與群體,影像中的符號與視覺語言如電流、電光、手機互動影像、訊號、電腦icon、手機數字、msn符號與互動殘影等,藉由浮空螢幕將虛與實的舞者反覆與重疊的在數位聲響與空間中。在表演現場,也邀請觀眾加入手機藍芽的訊息,即時投影在浮空螢幕上以創造虛擬的網路空間,隨著傳遞的訊息越多而影像的投射逐步增加,最後在虛實影像之切換及聲響瞬間爆發後,逐漸回歸至自然與原點,藉以提出人類是否因為數位科技加深人與人的交流?亦是阻隔了人與人的關聯?以下分項介紹: (一)肢體影像與彈性布介面之關係 三面彈性布乃為舞者身體推擠的介面,同時也是影像背投的螢幕,在序幕首先表現個體企圖突破束縛,就如同在母體內試圖探索外界的慾望。因此,彈性布與光影呈現若隱若現的人形與肢體影像,從個體到群體相互交錯,隨著聲音在不同的彈性與張力下,舞者肢體表現出一種神秘的韻律感與生命誕生的掙扎。聲音穿插雷電般的聲音特效,並逐漸導入速度由緩而疾的粒子化素材,象徵由「生命的誕生」進入探索。在表演的最後一幕,則重覆序幕的影像,以及舞者退至彈性幕後逐漸消失的過程,帶領觀者回到生命起源的影像張力與對《Nexus關聯》的迴響。 (二)程式即時運算的「人文與自然」影像與舞者肢體的殘影 「人文與自然」影像藉由程式即時的運算與投影,表現出如水墨的筆觸與躍動的草原,這是以Processing程式與紅外線偵測舞者肢體所創造出的獨特畫面,所有的影像都是電腦即時的運算,將追蹤舞者的肢體影像立即轉換成舞者的殘影,這是本作品最大的挑戰。另外,背景的聲音從緩而疾的粒子化素材轉為跳躍般的明朗調性與和絃,帶動舞者的肢體在一前一後或左右交錯的位移與轉化過程中,創造出即時運算的水墨筆觸與草原影像,時而佈滿螢幕時而展現肢體輪廓,充份展現影像的美感與舞台韻律。舞者的動作則表現從細胞的分裂、開始對環境產生好奇,到彼此兩人漸漸分離的纏綿與不捨。 (三)虛擬的電流與網路空間 人在這科技的現代生活中,環境中充斥著電腦、電話、電磁波、網際網路、訊息、噪音,真實的人藉由虛擬的訊號、電流、電磁波與另一人產生關聯,利用數位科技時代的技術把虛擬的訊號、電流與電磁波,轉化成具像的影像呈現,藉由真實與虛擬的轉換,使人可以與看不見的電流做更深入的互動。1.象徵網路空間的浮空螢幕:本作品最大的特色是在表演的中段拉出浮空螢幕,以高流明度的投影機正投在浮空螢幕上,影像清晰的浮在舞者的正面,同時也成像在背後的彈性布幕上,創造包納舞者的虛擬網路空間。 2.電流人:電是一種能源,有機的人體中含有電,並且電也帶動科技的發展,這是一件極具矛盾的趣味性,有機的生命與無機的科技都有電這個元素,於是將視覺的部分以電的元素下去發展。主要的視覺語彙會以存在於個體與個體間無形的電,作為隱喻人與人間的關聯,也是人與人之間的關聯是一種無形的能量,並且以數位特效影像的方式將無形的電,轉化為實體的影像,強調人藉由科技強化了彼此的關聯。以程式與紅外線即時抓取舞者肢體剪影,將電流影像立即填入並塑造出半具體的扭曲動態影像,彷彿由數位訊號產生的人形,在浮空螢幕的襯托下,一種從未見過的數位影像活靈活現的展現在觀眾眼前。 3.電光的發射:以程式與紅外線即時抓取舞者手上帶的反光手環,利用兩個舞者手中的光點創造出一條線,在舞者的激烈動作下產生電光的發射效果,隨著聲音特效,創造出快速與閃電般的數位影音奇境。背景聲音則取用汽機車引擎、喇叭為聲音素材來源,透過粒子合成(Granular Synthesis)與Ring Modulation 之音效處理技術,將原始聲音素材作粒子重組、堆疊、空間配置,使得此數位音景呈現不斷的顫抖與波動,並穿插電光石火般的聲音特效,藉以象徵數位時代錯綜複雜的資訊傳遞與交流,同時也加入零星的重擊的聲音,彰顯表演者姿態的速度與韻律感。 (四)電光人與手機互動訊息影像 本作品另外一大特色邀請觀眾與本作品做即時的互動表演,將手機以藍芽連結至程式,觀眾可以藉由手機本身控制舞台畫面上的虛擬訊號而參與現場演出。為了將電流人影像串接到手機符號影像,將由即時成像的電光人作聯結,而此電光人隨著舞者進入手機訊息的空間。本創作表演開演前,讓現場六位觀眾利用已安裝有Miximpact軟體的藍牙手機進行即時撥打上下左右的手機鍵盤。當其中的一位舞者開始打手機的動作時,浮空螢幕上會產生舞者所轉換的訊息影像如手機訊號、電腦icon、手機數字、msn符號等,此時六位現場的觀眾就可打開軟體連線,即可與舞者的訊息影像連結,產生即時的互動表演。 此時投影幕上將出現七個代表觀眾與舞者的訊息影像,因著每支手機操作的方向鍵的不同,而產生的聲音以及影像的碰撞、串連、旋律、流體、混色等效果,當每個代表的虛擬身分相互靠近,到達一定距離時,兩者間就會產生線段連結的影像,並且逐步累計能量,當能量達到一定階段時,透過更多的操作進行碰撞產生粒子效果,改變現場旋律及混色的流體影像,而創造了一個豐富的即時互動影像表演,與浮空螢幕後方的實體舞者肢體做有趣的結合演出,使得台上與台下的相互合作而共創了當下精彩的作品。 |

| 圖檔規格 | 圖一 JPG 圖二 JPG 圖三 JPG 圖四 JPG |

| 版權歸屬 | 圖一 藝術家所有 圖片檔取自: https://tcaaarchive.org/artwork/nexus/?lang=ch圖二 藝術家所有 圖片檔取自: https://tcaaarchive.org/artwork/nexus/?lang=ch圖三 藝術家所有 圖片檔取自: https://tcaaarchive.org/artwork/nexus/?lang=ch 圖四 |

| 展覽簡歷 | 2011 「建國一百年臺灣數位藝術派流—脈波貳-「未來之身」數位藝術展」,華山文創園區,臺北,臺灣 |